摘 要

佛教艺术风格的发展并非仅仅是不同审美意识或地域文化交流的结果。作为崇拜的对象,佛像的造型必然还包含、反映着民众对于佛的概念和性格的认识。本文重新梳理南北朝到初唐时期的佛像的风格变化,反思传统“胡化”、“汉化”的解释框架,认为仅从文化交流和竞争的角度出发无法全面理解中国5-7世纪之间在多种样式之间的发展和变化。本文进而从佛像观念的角度进一步展开对于初唐佛像样式转变动因的探究。结合对于初唐样式发展的时间梳理,以及造像记、灵验像故事、舍利信仰等现象的讨论,本文认为7世纪末,民众对于佛像的观念发生了重要变化,从南北朝时期被认为是“法身”的应化,到此时变化为“肉身”的佛像。初唐风格的确立和流行,或许可以在这样的从法身到肉身的观念转化的背景下进一步分析和思考。

从云冈第一期昙曜五窟的健硕的大佛,到秀骨清像的北魏末样式,再到齐周的变化,直至初唐时期非常写实、有着柔软丰腴身体的佛像,有关中古时期佛教造像的样式变化,学界已经积累了丰富的研究。学者大多从地域间文化交流的角度出发,在外来因素和本地文化互动的框架下对造像风格的变化进行解释。然而作为特殊的宗教形象,佛教造像的视觉表现不仅仅由文化和审美因素决定,必然也包含了民众对于佛像的观念和理解。本文将从佛像观念的角度重新审视初唐佛像样式的转变,为思考7世纪佛教思想的变化提供新的角度。

一、重新思考初唐风格的形成和印度热潮

在唐高宗时期,一种强调丰满的肌体造型和婀娜的韵律姿态的佛像样式开始出现在长安地区,并逐渐影响全中国大陆(图1)。佛面相圆润,肩膀宽阔,胸部自然隆起,腰部收窄勾勒出健硕的形体之美。菩萨像身体多有曲折,表现出婀娜的姿态,并且同样丰胸细腰,小腹微微隆起,让人感受到一种世俗的充满弹性的肉体美感。这一样式被称为是初唐样式,一般认为是吸纳了印度笈多艺术的因素而形成。

图1:宝庆寺阿弥陀三尊,703,东京国立博物馆

7世纪中叶,中印之间人员的往来促进了两地文化艺术的交流。例如著名使臣王玄策曾多次奉命出使印度、中亚等国,并带回大量文物和图稿。现存日本奈良药师寺的佛足石上,甚至有铭文记载,说明其是根据王玄策带回长安普光寺的鹿野苑转法轮处真迹的拓印而再次摹写所得。在这一时期的中印交流中,最为重要的莫过于贞观十九年(645)从印度取经回到长安的玄奘。皇室和朝廷给与玄奘极高的重视,太宗在洛阳接见玄奘,并亲自安排玄奘在长安弘福寺进行译经的事业。同时,史料记载玄奘从印度带回了许多佛教文物,除了大量经论,还包括一百五十粒如来肉舍利和七尊描绘释迦生平中特定场景和地点的著名瑞像。玄奘等人的宣扬和这些印度佛像在长安寺院和民众中广泛的公开展示,必然刺激了民众对于佛教诞生地印度的热情和向往,促进了对于印度造像艺术的吸纳和初唐样式的形成。

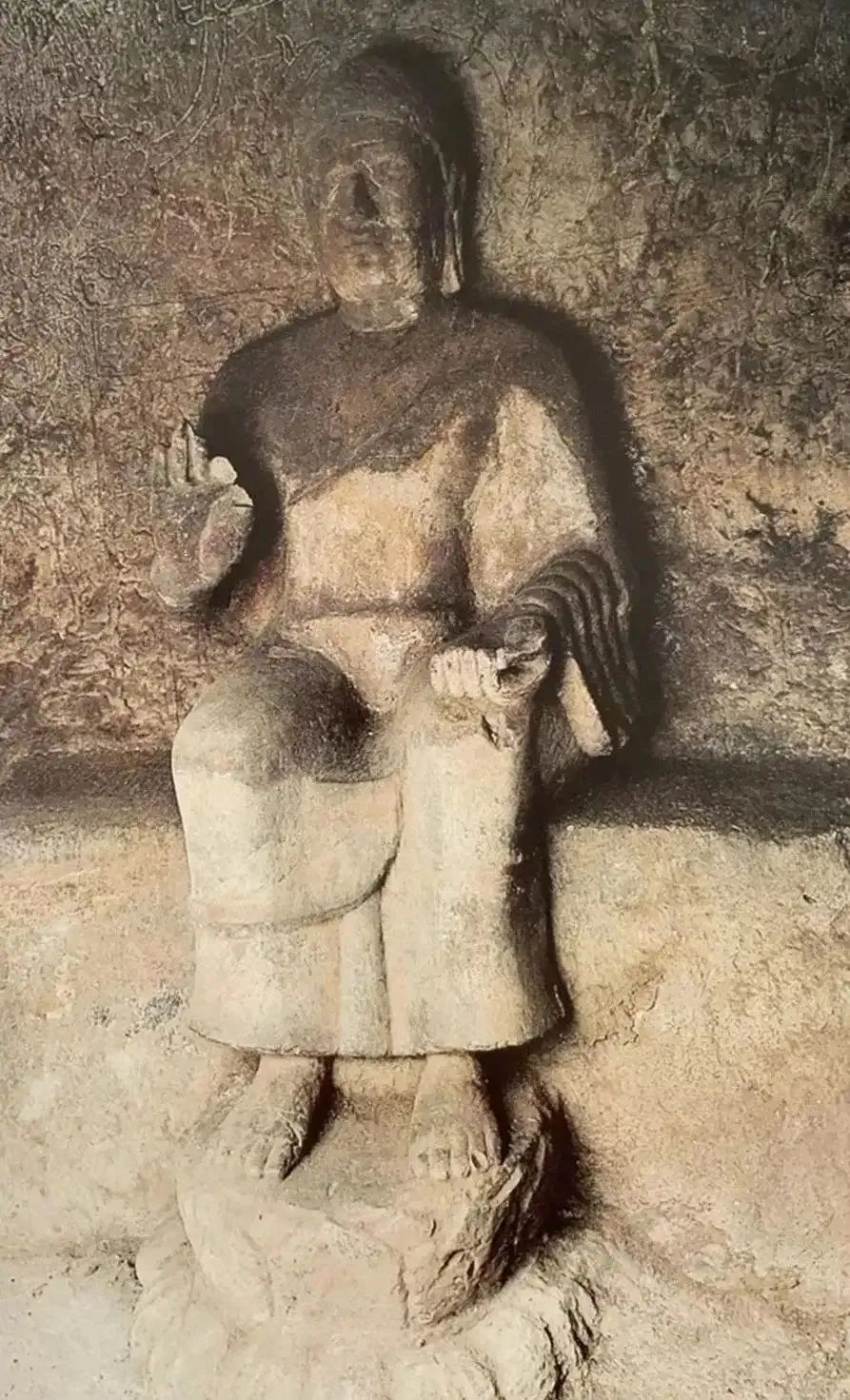

然而这种强调肌体表现的初唐样式似乎并不是伴随玄奘645年归朝所引发的印度热潮而立刻全面流行开来。目前已知的7世纪中叶的长安地区的造像不多。653年的《大唐三藏圣教序碑》和663年的《大唐道因法师碑》是少数明确纪年的有造像的碑刻。碑刻上的浅浮雕造像虽然服饰和姿态并没有明显的印度笈多要素,但身材丰腴,有肌理的起伏,表现了柔软的肉体之美。然而同时,长安周边的一些石窟中的造像似乎并没有立刻接受这种新的样式。慈善寺1号窟很可能是文献中完工于653年之前的慈禅寺。造像(图2)保留着浓厚的北齐流派的隋代风格。虽然大衣包裹左脚并显露轮廓的细节展现了一点肌理的起伏,但抽象、几何的语言明显主导着造像的形式创作。造像脸呈方圆,脖子是圆柱状,上身接近带有弧面的方形,躯干和手臂分离弱,横放的双腿似两个互补的三角形,契合成一个边角被圆弧处理的长方形。造像整体身躯如坚定、平滑的圆筒,蕴含着一种超越世俗的精神性。如果653年的断代可靠,说明以抽象的筒状为形式语言的传统造像风格在7世纪中叶仍然在长安周边流行。除了慈善寺,长安周边还有一些其他石窟或摩崖造像,但大多没有明确的纪年。由于材料的稀缺,有关长安地区写实的、表现世俗的肉体之美的初唐样式大规模流行的具体时间,目前还不十分清楚。

图2:慈善寺1号窟主尊,唐。图片采自《慈善寺与麟溪桥》,彩版2。

长安以外,洛阳、四川、山东等初唐佛教造像保存较多的地方显示表现世俗形体之美的初唐样式造像至少要到高宗后期(670以后)才逐渐成为流行。由于洛阳的特殊地位,我们将着重观察洛阳的情况。以建造于永徽末到显庆年间(655-661)的潜溪寺洞的菩萨像(图3)为例,龙门石窟670年之前制作的造像大多姿态僵直,躯体呈块筒状,虽然腿部会有弧形的隆起,但整体缺乏自然有机的肌体起伏。相对645年左右在长安兴起的印度热潮,龙门造像的肉体表现呈现出明显的延迟。对此,学界通常归因于洛阳本地顽固的造像传统。然而工匠的造像习惯和艺术传统是否能够充分解释长达二十年的滞后发展?在此期间,洛阳和长安保持着密切的佛教艺术的交流。《历代名画记》记载“(洛阳)敬爱寺,佛殿内菩萨树下弥勒塑像,麟德二年(665)自内出,王玄策取到西域所图菩萨像为样。”另外,龙门石窟还有麟德二年的王玄策造像铭文,说明长安和洛阳之间保持着紧密的佛教艺术图样和人员的往来,印度的最新造像图样能够第一时间进入洛阳。除此之外,很多龙门龛窟的供养人都是皇室或高级官员,如宾阳南洞现在主尊就是魏王李泰为母长孙皇后死后祈福所造(约640),南洞东门北侧的力士则是永徽元年(650)太宗女南平公主的丈夫所造。在和长安保持着密切交往的背景下,洛阳的工匠能够一意孤行坚持本地固有的艺术传统,不顾来自长安的贵族供养人的要求,拒绝最新的都城样式长达二十年之久,实在是难以想象。

图3:潜溪寺北壁左胁侍菩萨,约660,龙门石窟。

图片采自《龙门石窟·二》,图版3。

龙门石窟高宗年间(650-683)大量涌现的优填王像进一步挑战基于顽固本地艺术传统的解释。这些优填王像中,纪年最早的为永徽六年(655)造。它们风格统一,都为倚坐像,着偏袒右肩大衣,透体的薄衣显露出下面健硕的身材,宽肩窄腰,胸膛有隆起,充满着世俗的力量感(图4)。学者一般推测这些优填王像是基于玄奘带回的拟憍赏弥国出爱王(优填王的玄奘译名)思慕如来刻檀写真像而被制作的。这些优填王像肌体造型明确,身材丰硕,明确体现了对于印度写实丰满的造型风格的吸纳。如此,我们发现一个有意思的现象,即650年左右,龙门石窟快速回应了玄奘在长安所引起的印度热潮,建造了大量丰满写实、有着世俗肉体的优填王像,另一方面,一般的佛菩萨像仍然采用的是固有的风格传统,身体扁平,肌体造型匮乏。这一情况说明早在7世纪中叶,龙门的工匠就已经了解和掌握了如何塑造写实丰满的躯体,但直到二十年后才让此种风格在龙门成为主流。显然,顽固的本地艺术传统不足以解释这种明显带有主观选择性的风格使用情况。在高宗后期武周时期,以表现世俗肉体之美为特色的初唐艺术终于在各地扩散开来。在此之后,这一风格迅速席卷朝鲜半岛和日本列岛,形成了所谓的国际化的初唐样式。中、日、韩之间几乎没有时间差的风格联动说明新风格的扩散和采用可以非常迅速。因此,有必要重新考虑,相比长安这一中心,龙门或其他相对边缘的地区到底是否存在着显著的风格发展滞后,亦或是在670之前,强调世俗的肉体表现的艺术风格本身在长安是否已经成为了主流样式?这一问题的解答需要等待长安地区更多的材料发现。不过目前,仅龙门地区的造像情况,就足够引发一个重要的问题:传统的中印文化交流模式显然不足以解释为何这种写实、肉感的身体表现直到印度热潮兴起的二十年后才被应用到一般造像上去。是什么原因导致了工匠和赞助人最初对于具有世俗形体之美的佛教造像的踌躇,又是什么原因帮助它们最终获得流行?

图4:优填王像龛,7世纪下半,龙门石窟。

图片采自《龙门石窟·二》,图版50。

二、南北朝末期佛教艺术的身体表现

考察南北朝时期佛教造像的身体表现有助于我们更为全面地解答这一问题。对世俗肉体的表现和印度笈多美术有关,而南北朝晚期的佛教艺术也和笈多艺术有过深入交流。约自6世纪中起,大致为南朝梁代、北齐、北周至隋代,伴随东西方贸易和政治交流的密切发展,笈多艺术因素或经由海路,通过南海诸国进入南朝和山东等地,或经由陆路,通过印度和西域僧人、画师的入华,被吸纳进此时的造像艺术中去。这时期的造像开始表现出对于肌体刻画的兴趣,甚至被一些学者认为是从秀骨清像到初唐世俗肉体之美的过渡发展期。然而仔细检视,我们会发现南北朝末期造像虽然刻画了一些身体的结构,但对身体的描绘仍然保持着矜持、抽象的态度,并没有向强调世俗肉体之美的方向发展下去,和初唐佛教艺术有着巨大的差别。以下我们将仔细分析北齐、南朝梁和北周的造像发展。

6世纪中叶,一种强调身体表现的造像风格在青州地区出现。佛像薄衣贴体,袈裟下的肉体轮廓清晰可见,曲面之间圆滑、平整的过渡表现出胸部和腹股沟的微妙起伏(图5)。观者可以感觉到佛像的身体如同在呼吸一般,微微地膨胀收缩,一种生命之流在石造的躯体中流动。青州地区的这一新的艺术风格产生于对印度笈多艺术因素的吸纳,其源头大致与笈多时代的秣菟罗薄衣贴体的“湿衣佛像”和萨尔纳特轻纱透体的“裸体佛像”有关。虽然神情更为内敛沉静,身材更偏修长而非丰腴,但青州造像对于弹性的身躯和柔软的肉体起伏的造型表现和初唐造像有着很多共同之处,反映出它们共同的笈多艺术源头。

图5:立佛,北齐,青州市博物馆

然而,北齐更广泛地域的大部分造像并没有如此明确地进行肌体造型。充满肌理起伏的肉体美感的佛教造像几乎只是发现于青州地区,在北齐文化中心邺都地区及次中心太原地区并不流行。不同于图5中明确表现了胸部和腹股沟肉体起伏的充满世俗肉体之趣的佛像,如图6般典型的北齐造像呈现的是一个修长宽厚、光滑平整的圆筒般的身体。造像两腿有时会被进行表现,但通常抽象为近似柱状的隆起,造像整体没有过多地表现现实身体的曲线和肉体的起伏,而是近似一个由多组光滑的弧面构成的抽象的筒状结构,给人一种超越尘世的静谧而悠远的氛围。

图6 修德寺出土菩萨残躯,北齐,河北省博物馆

这种差异性的表现,并非因为邺城、太原地区的工匠和赞助人不熟悉印度新风的造像样式。以东魏-北齐的最早统治阶层高氏家族及其重臣开凿的响堂山石窟为例,可见一斑。响堂山石窟的分期目前已大致确定,石窟营建从北向南,第一期开凿的是北响堂北洞和中洞造像。北洞最早开凿,大致建造于东魏末年至北齐天保初年(550左右)。北洞造像身材丰腴圆润,充满了世俗的生命力。尤其是北洞的菩萨像,上身袒露,腹部微微凸出,给人以一种肌肤的弹性(图7)。菩萨的姿态也充满律动,以右腿为支撑腿,左腿弯曲,左脚点地,整体呈现出一种闲适轻松的韵致。然而这种腰肢扭动、体形健美、表现旺盛的肉体的生命力的造像却如昙花一现,到中洞时造像的身体表现就急速抽象起来,也不再有充满律动感的姿态。在此之后营建的响堂山洞窟,造像躯干和四肢的刻画更是几乎完全消失,整个身体如同一个光滑平整、修长典雅的圆筒,呈现为典型的北齐样式造像(图8)。响堂山的例子说明,北齐的供养人是出于某种原因,主动放弃了赋予佛像以弹性细腻的世俗肉体之美,而选择了一种圆润却不属于凡俗的身体表现。

图7:菩萨像,东魏-北齐,响堂山北洞。笔者自摄。

图8:佛造像,北齐,响堂山南洞。笔者自摄。

北齐造像风格的变化通常在北齐皇室“胡化”和“汉化”政策变化的框架下进行解释。宿白认为北齐贵族崇尚胡化,建政之初反对北魏孝文帝以来的汉化政策,压制汉人,因此在佛教造像中,摒弃北魏汉化风格的秀骨清像和褒衣博带式服制,转向海外印度的造像风格。而响堂山中洞开始逐渐抽象的身体表现变化,唐仲明认为与北齐河清年间(562-565)的“汉化”政策有关。至河清年间,北齐各方面的矛盾激化,武成帝高湛在礼制、官制、兵制、田制等方面进行了改革,而河清改制所崇的多是“江左之文物”。“胡化”、“汉化”的解释框架大致合理,但仍有几个不足。首先,政治层面的转向未必一定和文化艺术关联;其二,“胡化”“汉化”说难以解释为何更广泛的北齐地域没有出现如青州造像般丰润、弹性,具有世俗生命力的造像,而几乎都是圆筒形的抽象身体;第三也是最为关键的一点,“胡化”、“汉化”的标签过于宽泛,到底何种艺术表现会被北齐民众认为是契合胡俗,哪些又被认为是反映汉人文化的,并不明确。如果推测强调肉体肌理的表现是胡人的喜好,因此在河清“汉化”政策后被抑制,那裸露上身的菩萨着装在“汉化”政策后仍旧非常流行,则无疑减弱了这种解释的效力。因此,在“汉化”、“胡化”的框架内,基于本地文化和外来风格对抗的模式而建立的佛教造像风格的叙事,还有可进一步讨论的空间。我们先搁置有关北齐造像为何放弃世俗丰满、趋近真实的肉体表现的思考,进一步考察南朝晚期和北周地区的艺术发展。

图9:南梁太清五年阿育王造像,551,成都博物院

有关南朝的佛教艺术风格,囿于材料的限制,目前所知主要来源于四川地区发现的造像。从1937年以来,四川出土了一批阿育王像(为阿育王造释迦像)。造像集中制造于6世纪中叶,风格统一,基本样式为高肉髻,杏仁状眼睛,有粗壮的八字胡,通肩袈裟,大衣下身体表现明显,胸部和双腿有明显的肌体起伏(图9)。这批阿育王像整体上具有犍陀罗造像风格,但结合了5-6世纪进入中国的笈多造像的新元素,更加强调了对于躯体自然的表现。另外,一些四川发现的梁代后期的佛陀立像,如中大通元年(529)的佛立像等,也是薄衣贴体,两腿和腹股沟刻画,明确反映了笈多,尤其是秣菟罗的形制特色。

但是到6世纪末和7世纪初,这种对肌体的强调似乎又有回归筒状身材的趋势。这一时期南方的单体造像发现的不多,主要遗存来自四川地区石窟寺中的造像。以隋代营建的皇泽寺28窟的造像为例,佛像和菩萨像身躯厚重,虽然胸部有一些隆起,但整体躯干和四肢的区分不太明显,也没有自然有机的肉体起伏(图10)。和6世纪中叶的阿育王像相比,此时的造像身体更接近一个厚重的圆筒,而非柔软的世俗的肉体,散发着雄浑的气势和毫不动摇的威严。

图10:佛菩萨立像,隋,皇泽寺28窟

北周地区,由于对南朝和笈多因素的吸纳,在6世纪中期也出现了刻画身体结构的造像,如碑林博物馆藏北周大象二年(580)佛立像(图11)。造像头大短躯,是典型的北周风格。身体表现而言,造像手臂和躯干虽然没有分离,但胸部和手臂过渡的位置通过细致的凹陷表现出柔软的肌体起伏,同时造像小腹向前微微凸起,使观者能够感受到肌肤的弹性。类似表现的还有武成二年(560)佛立像,以及一些没有纪年的佛立像。

图11:北周大象二年造像,580,碑林博物馆

然而真正表现柔软肌理的造像并不占据北周,以及继承北周风格的隋代造像的主流。大多数北周-隋的造像仍然保持着短粗、厚重的直筒状身材,如大业五年(609)的立佛残躯(图12)。造像对于身体结构的刻画非常粗略,仅表现为用柱状的隆起暗示腿部,对腰和胯等部位没有任何表现,并且缺乏实质的、有机的块面处理和过渡。因此,造像的整个身体呈现为由抽象的筒形结构组成的厚重、无机的集合,而非柔软的、富有弹性的血肉之躯。如图12和图11中造像对于肉体表现的差别并非由于雕刻者水平所限,因为许多极其精美的大型造像也表现出类似的抽象、厚重的艺术倾向。图13的隋代菩萨像同样通过柱状隆起暗示腿的存在,手臂和躯干没有分离,并且身体扁平,上下同粗,没有任何真实身体的曲线变化。然而正是这种看似粗暴的圆筒形艺术表现所带来的敦厚感,结合菩萨过大的头部、短粗的身体比例和华丽的装身具,赋予了造像一种恢宏雄浑的量感。尽管吸纳了笈多艺术对于躯干,尤其是腿部结构的刻画,但典型的北周和北周系统的隋代造像却没有力图去塑造柔软的肉体,而是呈现出一种超越世俗存在的厚重和庄严之感。

图12:大业五年铭姚长华造立佛残躯,隋代。

通过以上分析,我们捕捉到一条更清晰的有关造像身体表现的发展脉络。6世纪中叶的中国的南北方都已经与印度笈多表现世俗肉感的艺术风格有过深入接触,并且吸纳了有关身体刻画的一些表现,然而南北方最终都没有完全拥抱一种赋予佛教造像以柔软、富有弹性的世俗之躯的样式风格。虽然在具体的形式语言上有所不同,但南北方都共同投向了用抽象的筒状形式语言来塑造某种永恒的、超越凡俗的佛菩萨像。作为初唐艺术的微缩现场,龙门石窟再次上演类似的情况。虽然自650年开始大量建造丰满写实的优填王像,然而一般的佛菩萨像仍保持一种不具有世俗肉感的抽象表现。这一情况直到高宗末年才发生改变,丰满婀娜,拥有弹性肉体的造像迅速成为主流,席卷中国各地甚至东亚各国。

到底为何6世纪的中国佛教造像实践表现出对世俗肉体的回避,又为何在7世纪晚期开始拥抱这种风格?简单的“中国化”、“印度化”发展似乎难以说明这一系列态度的变化,其背后应该有更深层的观念发展。造像记和一些佛教文献或许可以为我们提供线索。

图13:菩萨立像,隋,碑林博物院

三、从法身到肉身的转变

首先从造像记入手。笔者曾经撰文,认为5世纪末汉地造像的兴起可能与法身观的讨论有关。法身是泯绝形迹的超然的存在,而佛像被理解为是法身的俗世应化,包含了法身的真理。众生只能从世俗应化的佛像上蒙受教益,但是需要通过自己的感,来取得幽玄莫测的法身真理的示现。这一观点在很多造像记中都得以显现,如北魏太和十八年(494)尹受国造像记云:

夫至道虚寂,理不自兴。然众像不建,则真容无以明。

太和二十三年(499)元景造石窟记云:

夫灵觉冲虚,非像无以荃其形;妙门潜寂,非唱(下阙)。

佛的造像是冲虚、幽玄真理的具象化现。这一观念直到隋代甚至唐代初年仍然具有很强的根基。如隋开皇四年(584)阮景晖等造像记:

形遍□□,示现化之体;教周法界 ,散慈善之心。

开皇七年(587)严始荣造像记:

夫玄宗澄静,藉像形以树道。

开皇十三年(593)张村造像记:

像教住世,靡形不表其德。

仁寿二年(602)僧智等造像记:

托迹迦夷,披融正路,欲令人天同归,耶徒祗肃然。… 大人睹斯状而云集,耶徒观众心而慕化。

龙门贞观十五年(641)的伊阙佛龛之碑:

是以睹法身之妙而八难自宛,闻大觉之风而六天可陟。

总章二年(669)敬善寺石龛阿弥陀佛观音大势至二菩萨像铭并序:

窃以真宗寂远象外之辩莫诠,至教幽深几初之智罕测。

如此,龙门7世纪上半的铭文中仍然可见把佛像视作是法身的表述,形象被认为是把握幽玄真理的途径。但自7世纪末开始,虽然汉地还持续有造像记产生,但铭文中这种把佛像视作法身,是道成形象的直接表述却有明显衰退,几近消失。造像记中行文和用词习惯的变化暗示了某种对于佛像的观念转变,这一点我们将在佛教文献中有关灵验佛像的叙事中获得更为明确的线索。

最早的记录灵验佛像故事的文集出现在5世纪。王琰的《冥祥记》(约成书于479-502)虽现已失佚,但散见于一些后期的文献。整理现存的十七例《冥祥记》中的故事,我们发现早期灵验像的叙事一般为像放光,或不惧火烧,或可以通过倒踣等预示吉凶。像的灵验性的显迹需要信徒的感来引动,但无需通过像的身体性的存在进行表达。例如在陈玄范妻张氏的故事中,张氏精心奉佛,发愿自作一金像,终身供养。在如此虔诚发愿之后,有一天忽然有一观音金像,连光五尺,出现在高座上。通过诚感,像神奇地突然显现在了张氏面前,如同幽玄莫测的法身示现。慧皎(497-554)编纂的《高僧传》中也收录了十四例灵验像故事,其中大多故事的叙事结构与《冥祥记》类似。如武昌寒溪寺有一尊阿育王像,原本陶侃派数十人前往但不能顺利带回。因为“陶惟剑雄,像以神标。云翔泥宿,邈何遥遥。可以诚致,难以力招,”所以在新的供奉佛像的寺院建造完毕之后,并且陶侃等人通过祈心奉请,像才飘然自轻,往还无梗。这类故事中的像都是超越俗世的高洁存在,信徒只能通过诚感,取得与像的互动。

不过《高僧传》所记录的十四例灵验故事中,有两例故事与一般的感应灵验像不同。第一例是有关道安所在檀溪寺中的一尊佛像。佛像光相丈六神好明着,然而“每夕放光彻照堂殿像后又自行至万山”。另一例故事是释僧洪为造像而不惜违反铜禁,梦中看到自己所铸造的佛像来营救安慰,并最终获救。檀溪寺和释僧洪故事中明确表现佛像能够如人般行走或进行救助,显示出人格化的特质。547年之后成书的《洛阳伽蓝记》里也有两例关于佛像叫喊擒贼、夜晚绕行的故事。这些能够行走或进行救助的佛像在5-6世纪中的佛教文献中仍是个别存在,但在7世纪中期以后的佛教文献中(如《大唐西域记》(645)、《释迦方志》(650)、《集神州三宝感通录(664)、《法苑珠林》(668)等)开始高频、集中地出现。以645年成书的《大唐西域记》为例,文中收集了二十三例西域的瑞像材料,其中五例主要说明瑞像的由来,十八例关涉到瑞像的灵验表现。相比《高僧传》中十四例瑞像故事中,只有两例描写了佛像具有人的能力(占14%),在这十八例描述灵验表现的故事中,有半数是通过佛像具有人的行动力来表现灵验,如出门迎贼、低头、绕塔经行等。不过仅让佛像具有人的行动力并未完全脱出灵验感应物的范畴,因为历史上神妙的“物”通常也被认为是具有自我意识和行动能力。最为典型的要数汉代观念中的九鼎,被认为能够“不举自藏,不迁自行”,可以根据对于德行的感应,自行选择去往合法的所有者之处。在这种文化传统中,很难说“自行至万山”的人形佛像与“不迁自行”的物形九鼎有何本质不同,其根本都是强调包裹在外在形象之内的神性存在。

然而在7世纪下半的佛教文献中,一些被广泛宣扬的灵验像故事明确凸显了佛像世俗化、人性化的特质,而非仅仅是表现人形之内神性的存在。例如在《大唐西域记》、《释迦方志》、《三藏法师传》中都有收录的优填王像故事中,优填王所造檀像见世尊从天宫回来,“刻檀之像起迎世尊,世尊慰曰:教化劳耶?开导末世,寔此为冀’。”如同具有良好教养的世俗之人一般,檀像看到世尊降临后自动起身迎接。同时世尊对檀像的期冀也是去教化、开导末世——而非以幽玄莫测的方式示现真理——更是明确了故事记录者所包含的一种对于像的人性化的想象。在十明抄录的《佛游天竺记》中还记载世尊为檀像摩顶授记,而后像还本位,世尊自移于南边小精舍之内。与像异处、相去二十步。佛和像之间的互动如同凡俗世间的老师和弟子一般,像的世俗人性呼之欲出。

7世纪晚期还出现了新的有关灵验佛像的叙事模式,为佛像的世俗人性提供更直接的表达。道宣法师664年编纂的《集神州三宝感通录》中记录了两则故事。第一则故事是关于一尊在东晋时期被吴兴太守周玘的女儿所发现的金铜造像。周玘的女儿是一位虔诚的佛教徒。一日,家僮捕鱼,忽然看见河面金光流溢,于是下网捕得一尊金铜佛像。然而无人能够取得这尊佛像。最后周玘的女儿亲往,带回佛像,悉心供养。故事继续说到,“女夕梦佛左膝痛。觉看像膝果有穿处。便截金钗以补之。”第二则故事中,北齐末晋州灵石寺的一位沙门僧护发愿建造了一尊丈八石像。后来北周军队入侵,焚烧塔寺。佛像也遭焚烧。但佛像“初不变色。唯伤二指。…像后降梦信心者曰。吾患指痛。其人悟而补之。”在这两个故事中,故事记录者前所未有地用不适和身体疾病来表达雕像的困境。佛像的物质残缺没有被描述为受损,而是受伤和疼痛。为了减轻自己的痛苦,他们在梦中直接与供奉者沟通,帮助他们及时恢复。这些故事中的佛像拥有了感性的品质和世俗的肉体。他们不再是高高在上超越物质存在的法身的应化,而是能真切地感受到身体的疼痛,会主动向外寻求帮助的真切的世俗中人。从5-6世纪作为超越凡俗的湛然法身的应现,到7世纪末能够和人一样游步说法、救护主人,甚至到拥有了柔软,会感受到疼痛的肉身,我们注意到5-7世纪佛像观念在强调超越的神性和世俗的人性之间的发展变化。在7世纪末由著名高僧们编纂的佛教文献中,我们看到了汉地佛像肉身化和世俗化的观念转变。

这一转变其实在有关舍利的认识上也有体现。在南北朝时期的文献中,舍利普遍被描述为灵妙的感应物。对此,尚永琪曾撰文讨论,陈志远也有一篇更为细致的文本分析即将刊载,这里笔者仅举几例南北朝时期的叙事。汉地最早的舍利传说为东吴时期康僧会在建业求请的舍利。《高僧传》记录,为证明佛法的灵验,康僧会连续三个七日虔诚求请舍利,终于在最后一个七日之期的五更天,康僧会忽然听到铜瓶中叮当作响,舍利出现,五色光炎照耀瓶上。在另外一个例子中,在南朝宋活动的罽宾僧人昙摩蜜也同样“翘诚恳恻,祈请舍利,旬有余日,遂感一枚。冲器出声,放光满室”。这些故事中的舍利没有世俗的物质性,和作为法身的佛像一样,通过信徒和神明之间的感应,突然凭空出现,五色晃昱,彰显佛法的灵验(尤其注意这类叙事中舍利的凭空出现与前文《冥祥记》中因感而出现的张氏观音金像的情节的高度一致)。然而在唐高宗显庆年间(660左右),这种非物质的认识发生巨变。为迎奉法门寺的舍利,皇后武则天一改之前石函的使用,依照世俗肉体下葬的仪制,制作了棺椁式的舍利容器,造金棺银椁,数有九重,而观睹舍利的僧人也赞叹“此佛真身”。在此之后,中国化的棺椁式舍利瘞埋制度开始流行,成为佛教中国化的标志之一。从最开始的“感应”舍利,到高宗末年开始被遗骨化的“真身”舍利,由虚化实,我们看到舍利的概念和佛像一样,在7世纪下半经历了肉身化、世俗化的观念转变。

最后,笔者想提一下这种肉身化、世俗化的观念转变可以在更广阔的中国佛教艺术的发展中得到更多的确认。在7-8世纪之交的中国,出现了对于用高僧遗体制作的干漆肉身像的崇拜。文献中最早的明确的肉身像信仰的事例来自活跃于7世纪末8世纪初的大德僧伽的记录。僧伽是外国僧人,于高宗龙朔初年(661)入华,在泗州建立普光王寺,深得皇室信任,常被召入内道场。中宗景龙四年(710)坐化于长安荐福寺,随后尸体被送还本处普光王寺。《宋高僧传》和《泗洲大圣明觉普照国师传》都有对僧伽的记录,但在僧伽逝后二、三年内,奉中宗敕命,李邕撰写的《泗州临淮县普光王寺碑》时间最早,更为可靠:

以景龙四年三月二日端坐,弃代于京荐福寺迹也。孝和皇帝申弟子之礼,悼大师之情,敬漆色身,谨将法供,仍造福,度门人七僧,赐绢三百匹,勑有司造灵舆、给传遞,百宫四部哀送国门,以五日还至本处。当是时也,佛像流汗,风雨变容,鸟悲于林,兽号于野……攀系仪形, 建崇塔院, 植婆罗树, 表莲花台, 宛然坐而不言,欻尔感而皆应, 忏则殃灭, 求则福生,虽日月已绵而灵变如在,归依有众,檀施孔多。

碑文明确记载僧伽死后,被制作为了干漆肉身佛像。在送回普光王寺的途中,佛像表现出流汗,引动风雨鸟兽等灵验,回到普光王寺后,在当时民众的眼中也是“感而皆应, 忏则殃灭, 求则福生”,因此归依、供奉的人众多。在此之后,如惠能、善无畏等更多的高僧大德死后被制作成为肉身像,肉身信仰成为流行。在差不多同时,一些新的佛像技术也开始出现在中国并成为流行,如用莹润的岩石作为瞳孔嵌入、装藏五臓于佛像内等处理方式。这些无疑都反映了民众对于佛像真实身体的重视。对于这些现象在7-8世纪之交的同时出现,笔者拟专文探讨,在此仅简述结论。佛教教义把物质的肉身视作五蕴和合的虚幻,强调舍弃肉身, 才能证得真谛,然而在7-8世纪佛像观念的转变背景下,佛陀的肉身不再是五蕴和合的虚幻和需要舍弃的对象,而是圣人神力的本源。藉由物质的真实,高僧大德的肉身也成为了他们德行和神通的物质载体,成为受人供奉和信仰的对象。这种对身体的再发现和对物质真实的确认刺激了佛像的身体性想象,拥有一个世俗肉身不会有损佛像的神明,反而成为了确保佛像效力和灵验性的重要基础。

佛教艺术风格的发展并非仅仅是不同审美意识或地域文化交流的结果。作为崇拜的对象,佛像的造型必然还包含、反映着民众对于佛的概念和性格的认识。在法身到肉身的观念变化背景下,我们可以更好地理解佛教造像的样式变化。尽管南北朝末期就已经和笈多艺术有了接触,彼时的佛教艺术也吸纳了一些身体刻画的表现,但造像整体还是呈现出如造像记中描写的“微妙虚凝”、“神躯恢廓”般抽象的气质。工匠描绘的、信徒供养的始终还是超越凡俗的云翔天际的神的标识。与之相对,在7世纪末受到佛像肉身化、人性化观念的影响后,佛教造像的艺术表现也越来越趋近真实的人,佛和菩萨的像被赋予了弹性的肌肤、柔软的身躯和曼妙的身姿。笔者认为,正是在这种从法身到肉身的观念变化背景下,强调肌理造型、肉体表现的初唐艺术才真正得以席卷中国,并进一步流行东亚,成为所谓的国际化的初唐样式。

来源:旃檀精舍