“希特勒是坏人”,这是不是事实?

北大历史系的阎步克老师常常会问新生这么个问题,只有很少的同学能回答:这不是事实陈述,这是个价值判断。

许多历史爱好者对评价历史人物和事件充满热情,其历史兴趣集中在善恶、忠奸、成败、治乱上。历史学家阎步克老师一针见血地指出其症结——没有清晰区分价值判断与事实判断。

价值判断涉及主观评价,如美丑、善恶、好坏等,而事实判断则关注客观存在,处理的是真伪问题。当面对着不同评价,甚至为评价而卷入争辩时,应先行澄清各自的预设和评价标准。若评价尺度未能澄清,就等于鸡同鸭讲。因为事实判断有终极答案,而价值判断则取决于各自的角度。

相应地,有的同学还会进一步追问理论的“对错”,阎老师则强调对不同理论,主要看它能不能带来新知,不一定要轻言对错。而这并非强调不同理论都是“对的”,而是从一开始就认识到,理论注定是“片面的深刻”,肯定不会面面俱到。

许多同学正是在阎老师这里,从一些看似枯燥艰涩的东西开始,逐渐去领会一种学术的境界,去掌握一种求真的技能,去积累一种贯通今古的智慧、去培养一种对人类命运的关怀。

这就要说到阎老师在北大数十年如一日讲授的《中国传统官僚政治制度》,这门通选课常常座无虚席、掌声不断,由课堂内容汇集而成的《波峰与波谷》多方面呈现了他的这些理念。

今天,让我们跟随阎步克老师的步伐,通过秦汉魏晋南北朝史的一些论争,学会区分价值判断与事实判断,用科学的学术的眼光审视历史。

1.科举制好还是不好?

阎老师指出,一个制度“好”或“不好”,积极或消极、进步或落后,取决于各人的评价尺度。

比如评价科举制。如果你的着眼点是行政合理性,因科举考试内容很多跟兵刑钱谷的行政技能无干,那么就得给科举制扣分儿。

不过科举制促进了社会流动,给底层提供了向上流动的机会,若你的关注是公平竞争,你就会给这个制度加分儿。

科举还有另外一个历史意义——改变社会风气。考生们每次考试的时候,会举行各种活动,比如曲江宴饮、雁塔题名等。(宴饮图,陕西省历史博物馆)

此外,古代还有这么一种选官思想:“贤者居位”。“贤者”就是有文化教养的人。科举制让有文化教养的人优先当官,促进了社会文教的繁荣,“五尺童子,耻不言文墨焉”。浩如烟海的传统典籍,大多是行政官僚的作品,这就是“贤者居位”的文化收益。

2.王莽是好人还是坏人?

中国历史上出现过很多次变法,其中王莽变法鹤立鸡群、不同凡响。

王莽的信念是“制定则天下自平”,其“制礼作乐”的改革举措,几乎都是汉儒的一向呼吁,并且是以《周礼》《王制》为本而花样翻新的。

如果从个人行为来看,王莽一生以儒家礼仪严于律己,他的志向并不在于区区王氏一族之发展,而在于使自己成为儒生复古变法之领袖、名垂青史的圣人。尽管后人责骂他矫情任算、僭逆无道,当时之人却未必作如是观。

如果从行为结果来看,王莽盲目改革,托古改制,致使西汉迅速崩溃。可以说,他是整个西汉历史上最大的坏人。

此外,对王莽轰轰烈烈的“制礼作乐”,儒生倍觉欢欣鼓舞。明堂、辟雍之制千载莫明,而王莽几个月就建成了;“周礼”崩坏已久,王莽居然把它发扬光大了。

然而王莽“新政”没比“剧秦”长命多少,新莽不久就在混乱动荡中倒台了。秦用法术,其绝对专制和专用法律的做法,与古代文化传统不能完全调适;至于原始儒家的礼治追求,也含有空想性和非理性的因素。王莽变法,就是早期儒家空想性和非理性因素极端膨胀的结果。

秦汉律令故事,毕竟是战国秦汉间法家和文吏数百年政治建设的结晶,其中蕴含的理性行政传统,已成为帝国体制的生存基础。王莽全盘抛弃秦汉法制,全力推行“乌托邦”式的变法改制,其失败乃势所必然。

3.玄学是哲学智慧还是清谈误国?

从文化角度看,玄学,以及中古名士在经学、文学、史学、艺术上的各种成就,都是中华文化遗产的重要部分。

从行政角度看,玄学政治理念对专制官僚政治,会起到软化和腐蚀作用;玄学所推崇的“无为而治”的深层话语,就是皇帝垂拱,士族放纵。

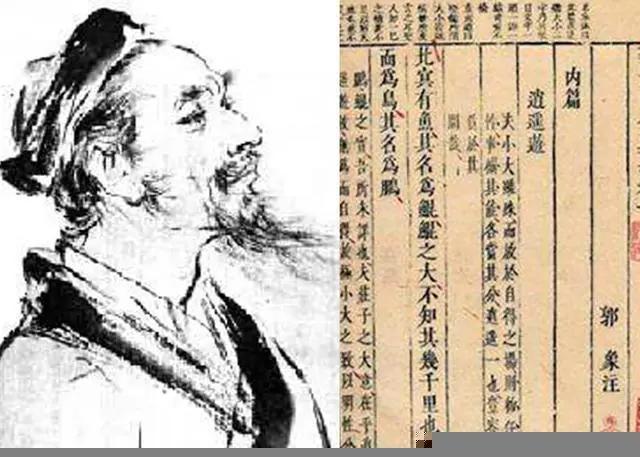

“玄”字,起源于《老子》中的一句话“玄之又玄,众妙之门”。玄学是魏晋时期取代两汉经学思潮的思想主流,即“玄远之学”,它以“祖述老庄”立论,把《老子》、《庄子》、《周易》称作“三玄”。(图为郭象与《庄子注》)

在经历了汉末清议和党锢后,士人们在寻求一种更宽松、更自然的文化环境秩序。而玄学名士又是当朝权贵,他们是为士族寻求宽松的文化环境的。

士族也是官僚,要依靠帝国体制来保持权势,因此他们不会全盘否定君臣名教;但同时他们又是士人,渴望摆脱政治束缚,向往养尊处优、自由放任的精神贵族生活,不甘心只做君主的专制工具、法制工具、教化工具。

所以他们推崇的,既不是汲汲于法律刑名的法治式帝王,也不是汲汲于礼乐教化的礼治式帝王,而是清静无为、心在山林的道家式君主。

玄学突破了正统儒教,其对“自然”的推崇,也包括对人的价值、天性和自由的更多关注与肯定;魏晋以降“学在家族”,在动乱飘摇中,也确实就是士族阶级维系和传承了中华古文化,系一缕于不绝。

然而玄学又是士族的意识形态,士族名士虚无放诞、热衷玄佛文史,“居官无官官之事,处事无事事之心”,消耗了巨大政治资源,所提供的行政业绩却并不相称。

4.南朝更好还是北朝更好?

阎老师指出,在做价值判断时,你可以选择宽松的南朝更“好”或严峻的北朝更“好”;但自然的法则,只是适者生存。历史上北方少数民族的历次入主,从宏观上构成了中国专制集权不断强化的又一机制,这就提示人们,要从新的视角审视中国史与北方民族史。

“南朝化”和“北朝主流论”看起来各有侧重,其实不妨并存互补。前者是就唐以后的变化而言的,主要就经济与文化而言;后者是就南北朝而言的,主要就政治与制度而言。

若从“汉化”来理解“南朝化”的话,那么通观中国史,少数族在入主华夏居地之后,都会发生适应性的“汉化”。北朝并无例外,其政治社会变迁的主调也是“汉化”。

图中绘列国使者立像十二人,皆左向侧身,身后楷书榜题,疏注国名及山川道路、风土人情、与梁朝的关系、纳贡物品等。列国使者自右至左为:波斯国、百济国、丘兹国、倭国、狼牙修国等等。(《职贡图》,[梁]萧绎,宋人摹本,中国历史博物馆藏)

如果从政治角度去理解,“武力”不仅决定战争胜负,还能引发更广泛的政治文化变迁,例如,可能推动更集权、更法制化和更富功绩制精神的政治体制。“五胡”不只带来了不同的语言、风俗和血统,也造成了与江左不同的政治结构,即以异族皇权、军事贵族和国人武装为主干的体制。

从北朝那个“历史出口”,既走出了一个因民族融合而生气勃勃的新生中华民族,同时也迎来一个更强大完善的专制集权体制,它由衰转强的起点,就是民族暴力的制度化。

中国王朝经常陷入周期性衰败,专制松弛而权力流失,随后战乱在各处制造暴力;新政权是通过军事活动和军事组织而重建的,吸收了那些暴力,将之制度化,将之转化为新的、更强悍的专制集权。

陈寅恪的“塞外野蛮精悍之血”说法,既云“精悍”,又云“野蛮”,反映了北方民族问题的两个方面。十六国的军事专制,是以被征服民族的屈辱甚至鲜血为代价的。

专制主义这头猛兽,是以暴力为食料的。除内源性的暴力之外,外源性的民族冲突、民族压迫和民族统治,同样也能供应暴力。异族征服者在征敛赋税、在施行法制、在管制那些腆颜事仇的官僚之时,心更狠、手更重,专制集权由此强化了,政治行政机器也高效运转起来。

我们祈求人类理性的进步,尽管并不确知未来;同时在反观历史之时,无所回避,尽量正视并忠实描述。