何晋:北京大学历史学系教授

专业特长及近期研究方向为中国历史文献学、先秦史、经学史,主要著作有《尚书新注》、《战国策研究》,点校《尚书孔传参正》等。

《周礼》对“史官”及其下属“史”职人员职责的系统安排,为探讨先秦史学提供了不可忽略的参考资料。本文认为,《周礼》中的这些“史官”及其“史”职人员,他们日常的书写事务,不是一种以编撰史书为目的的历史书写,他们的职责是以所掌、所书来参与和服务当时的王国行政。大量“史”职人员在《周礼》中的设置,反映了战国时期官僚制兴起后对文书行政书写的现实需求。民间私人著述兴起之后,便产生了真正意义上的史书编撰。从春秋末年孔子开始利用官方史记作有限的修订,到战国时私人编撰的《左传》,最后发展到司马迁“成一家之言”的《史记》,这是一个从“述”到“作”的过程,也是中国史学从先秦开始产生、发展并在西汉终于到达一个高峰的历程。

探讨先秦史学,不能不言及史官。以“史”名官的职官,在商代晚期殷墟甲骨文中便已出现,在西周春秋金文中已数量较多,在战国的诸多文献中也时常见到。但这些有不同名称的史官,其职责、统属以及彼此之间的关系等详情,在早期的金文、文献中没有被系统地阐述过,只有成书较晚的《周礼》,对史官才作了系统的职务安排和说明。《周礼》中史官制度设置的详情如何?各类史官被赋予了哪些职责?《周礼》在制度设计的层面为先秦史学的发展提供了何种可能?对上述问题所作的考察,在哪些方面有助于认识先秦史学的产生与发展,会给先秦史学的研究带来哪些启发和意义?这是本文试图回答的问题。

为方便讨论,先对本文所使用一些名词的概念略作说明。“史官”是指以“史”名官的职官,他们可能从事历史性的记录——在中国古代可被称为“史记”,也可能从事其他事务。“史官”不等同于“史家”。“史家”即指我们今天所说的“历史学家”,是史学研究者,主要是“史著”的撰著者。“史著”即指历史著作,特点是组织系统而有义例,它不包括档案、历史记录、史料汇编或摘抄等,如果包括时本文就用更宽泛的“史书”一词来指称。有史著以后才产生“史学”,史学是有关编著、研究历史的学问。严格地讲,这里是在用今天学术上定义的“史学”概念,去比照、探讨先秦的相关情况,本文很大程度上同意钱穆的看法:“在古人当时,不仅从周公到孔子,即下至战国秦汉,在当时中国人脑子里,还无所谓‘史学’一观念。”钱穆认为当时的学术只有“王官学”与“百家言”这两大种。在现代基本成为学科类目的文学、史学、哲学这些概念虽然在先秦不存在,但今天可以用这些概念去研究当时的相关情况。

一、“群吏”府史胥徒中的“史”职人员

众所周知,《周礼》本名《周官》,有时也称《周官经》,大概在西汉末年王莽时代才开始称《周礼》。高本汉(Bernhard Karlgren)认为在公元前2世纪中叶,《周礼》就已以现代人所知的形式与内容相近似的本子存在了,顾颉刚和郭沫若也同样认定《周礼》是战国晚期的真文献。现在一般学者都认同,其书为战国晚期人采西周及春秋时期的官制及其他原始数据,参考战国时期各国的政治制度,再加上作者自己的政治理想,综合融会,编纂成书。

全书以六官分为六部分,第一为天官冢宰,为百官之长,职掌全国政务;第二为地官司徒,职掌国家教化,负责管理人民、土地、赋税等;第三为春官宗伯,职掌国家祭祀礼仪;第四为夏官司马,职掌国家军政;第五为秋官司寇,职掌国家刑罚;第六本为冬官司空,职掌土建役事等,但文字内容已亡佚。

《周礼》六官,首为天官,其正、副官长为大宰、小宰,此外还有属官61个,其中宰夫位列最前,职责之一是厘清群吏之职,使各司其事。所谓“群吏”,孙诒让认为在这里是指命士以下而言,其身份是“庶人在官者,不命于王”,和他处例如“御仆”中的“群吏”包含了大夫、士有所不同。“宰夫”下属群吏有“府、史、胥、徒”,这四类吏人实际上在整个《周礼》所设各类属官中,是最常见的。其中的“史”,职责是“掌官书以赞治”,即负责在官府部门里书写各类文书以佐行政。

“宰夫”下有“府六人,史十有二人”,被称为“史”的吏人,在“宰夫”徒属中共有12人,但在整个《周礼》所设职官体系中,“史”的数量非常多,分布在“百官府”也即数量众多的属官之下,例如天官61个属官中,有41个属官下面都各自有“史”,总计达142人。这类作为群吏的“史”,郑玄认为他们都由所在部门的官长自行选任,即孙诒让所说“庶人在官者,不命于王”,他们没有爵禄,不入“命士”之列,人数众多,有时也被称为“庶士”,但其身份并不是贵族之士,而是在官府中从事书写工作的庶人,作为吏人,章学诚把他们看作“书吏”,我们或许也可以把他们称为“史”职人员。

《周礼》中这些被称为“史”的数量众多的吏人,如果是由庶人充当,那他们是凭借什么而能被相关官长选任的呢?孙诒让认为,府、史均为“选择民之有才艺者充之”,那有什么样的才艺才能为“史”?显然是他们的书写才艺,这从“史”字的字形上也可以得到一些说明。甲骨文、金文中的“史”字之形,虽然也有一些其他解释,但许多学者还是把“史”字字形解释为以手持简册或以手持毛笔,表示书写之意,东汉许慎《说文解字》也解释说:“史,记事者也。”郑玄也把“史”解释为“掌书者”,这里的“书”并非指名词的文书、书籍,而是动词书写,“府”才是负责收藏文书及器物,“史”则负责书写。

和其他才艺相比,书写比较特殊一些,需要具有文字的识、读、写三方面的能力,非一般庶人所能胜任。书写作为一种才艺,本是贵族子弟学习的“六艺”礼、乐、射、驭、书、数之一。这种才艺何时也能开始被一些庶人掌握?官学下移民间,私学兴起之后,也即孔子的时代,无疑是一个合理的答案。《史记·孔子世家》载:“孔子以《诗》《书》《礼》《乐》教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。如颜浊邹之徒,颇受业者甚众。”上文中的“六艺”,可能指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》,但更可能是指《周礼·地官·保氏》记载的礼、乐、射、驭、书、数六艺。其实无论这里的“六艺”如何理解,也都能说明因为民间私学的兴起,孔子培养了大量的学生,他们之中全通六艺的不是太多,但无疑所有学生都应当学会了书写。孔子三千弟子中,庶人的数量应该很大。到了战国时期,诸子百家学派纷纷兴起,会书写的庶人会越来越多,这成为了《周礼》中设置大量“史”职人员的一个重要社会背景,也暗中呼应了《周礼》一书的成书时代。也许因为书写的优势,孙诒让推测史的班秩地位,比服徭役的胥、徒要高,府、史能被称为“庶士”而胥、徒则不行,此外,相关部门的官长在征召选拔府、史时要依礼进行,可能还会免除他们的其他课役。

“史”在《周礼》所设国家各个部门中的普遍存在,表明《周礼》作者认为书写这一事务在国家的行政中已有大量需求并且重要。如果这不是作者的凭空构想,那么或许可以看作是作者所处战国晚期的社会现实的一种反映:官僚制在各国逐渐建立起来,文书的书写和利用在国家行政中日渐频繁和重要,所以需要在许多部门设置相关的书写人员。《周礼》虽然对大量“史”职人员在各个部门作了周到的分配,但却没有在各部门再详细说明这些“史”职人员负责书写的具体内容,只笼统地提及“掌官书以赞治”,即负责在官府部门里书写各类文书以佐行政。以天官为例,在负责政令、守卫、祭祀、饮食、衣服、财货的部门都设有“史”,此外地官、春官、夏官、秋官大量属官下也都有“史”,遗失的冬官想来也差不多。不同部门的“史”需要书写的内容当然与所在部门相关,彼此并不相同,他们虽然书写相关内容,但他们并非这些文字的作者,书写的目的在于辅佐行政,其阅读对象则主要是王朝的行政官员。他们书写的内容,有的可能成为档案,有的可能成为史记,但这类“史”职人员,还不是史官,他们没有被赋予这样的职责,所以不能被称为“史官”。

二、《春官》中的“史官”

《周礼》中除了有大量作为书写之吏的“史”,被研究者真正作为“史官”的职官,被安排在《春官》中,孙诒让认为这种职属安排与他们掌典法、礼籍并兼掌星象历法相关,故归属于春官宗伯。其中的大史、小史、内史、外史、御史,常被称为“五史”。郑玄认为大史是“史官之长”,是统领史官们的最高长官。但郑玄并没有对他所说的“史官”一词加以定义,也没有说明所统领的这些史官都有哪些职官。唐代贾公彦《周礼疏》认为大史统领的史官是小史、内史、外史、御史;但精研《周礼》的孙诒让认为贾疏不对,他认为大史统领的是小史、冯相氏、保章氏,内史则统领外史、御史,当然内史、外史、御史无疑也是史官。孙诒让的观点和郑玄、贾公彦不太一样,《周礼》谓冯相氏、保章氏专司天文历法,而天文历法亦为大史所掌,故孙诒让将冯相氏、保章氏也作为史官,归属大史统领。此外大史爵位为下大夫,内史为中大夫,将爵位高的内史作为爵位低的大史的属官,也觉不妥,虽然贾公彦疏从品位、职位的角度有作辩解。孙诒让上述看法有一定道理,但将御史归属内史统领值得商榷。本文则将上述史官分为三组来讨论。

(一)大史与小史、冯相氏、保章氏:

《周礼》职官前冠以“大”“小”成对出现时,一般表示有统属关联的正、副官长。六官正、副官长如大宰、小宰,大司徒、小司徒,大宗伯、小宗伯等等是如此,属官中如“春官”下面的大胥、小胥,大师、小师,大祝、小祝,包括大史、小史也是如此。正、副官长所掌事务基本同类,只在事务的轻重、等级、贵贱上有所区别。《周礼》给大史安排的职责是:以所掌典章,参与到邦国、官府、都鄙的政务之中。这些典章往往具有法规的作用,在《周礼》中被分为典、法、则,其实均属同类性质,只是所用的对象不同,它们被分别称为六典、八法、八则,其正本为大宰所掌。以六典、八法、八则治理邦国、官府、都鄙,本是天官大宰的职责,大史参与其中,主要是因为大史也掌这些典章文书的副本,可以依据相关法规来协助核实、处理邦国、官府、都鄙的各种争讼。其他一些文献也有类似的记载,《礼记·月令》说:“乃命大史,守典奉法。”《管子·立政篇》“首宪”也说:“五乡之师,五属大夫,皆受宪于太史。”

此外,大史具体的职责还有:

(1)典藏邦国、都鄙、万民和官府的盟辞券书副本,正本则藏于邦国、都鄙、万民和六官。盟辞券书本为司盟、司约职掌,但因大史掌其文书档案副本,所以也参与到处理违背盟誓、契约的事务中。

(2)掌管天文历数及授时之事,即制定历法朔闰,协助天子颁朔于天下。在这个意义上,大史又被称为“日官”,《大戴礼记·保傅》:“不知日月之时节,……其属太史之任也。” 太史即大史。这一职责,似乎为大史专掌。

(3)参与国家的祭祀、朝会、征战、迁国、丧葬大事。这些大事有多个部门的人员参加,大家各司其职,大史是其中之一,他的职事与其掌管典章文书、天文历法密切相关,例如大祭祀,在卜日和斋戒之日要读礼书,在祭祀之日要照着礼书排定位次;在大会同、朝觐中,要手执礼书以告王,以免出现差错;大征战时要带着占式天时吉凶的图籍;迁国时要带上相关的营国法典;大丧如王丧时要带上丧葬法典,并诵读大祝所作死者生前事迹的诔文,小丧如三公诸侯之丧,大史则奉命赐谥。

小史作为大史下属副职,除了在大丧、大宾客、大会同、大军旅中佐助大史等,特别值得注意的是,他被安排来掌管王国及畿内诸侯国的史记,负责确定世系谱牒,在大祭祀时辨别排定昭穆次序,提醒王忌日、名讳之事。冯相氏、保章氏均专司天文历法,二者的区别,或如《礼记·月令》孔颖达疏所说,冯相氏重在岁月星辰历算,保章氏重在天文变异吉凶。

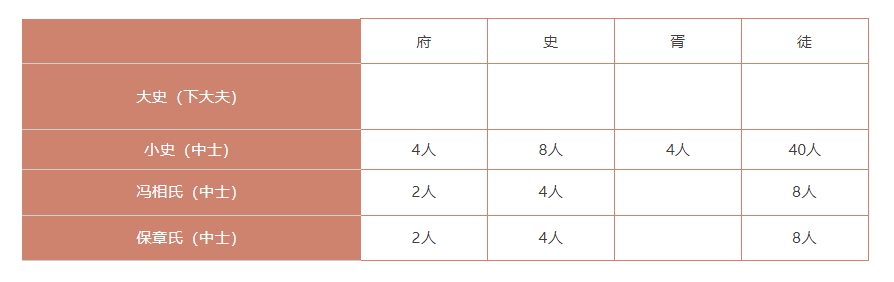

大史、小史、冯相氏、保章氏之下有府、史、胥、徒,可简要列举如下表一:

大史下无府、史、胥、徒,贾公彦认为小史为大史之副,小史下的府、史、胥、徒与大史一起共享。冯相氏、保章氏下无胥,可能这两个职官的事务较少,有史便已足够。本文前面已述,各部门的史负责该部门的书写,小史下面的史八人,自然是负责书写王国及畿内诸侯国的史记、世系、昭穆,冯相氏下史四人、保章氏下史四人则负责书写天文灾异。这种制度设计,和先秦史书非常重视记录天文灾异的特点是相符合的,并成为以后中国古代史书书写中的一个传统。

虽然关于书写的细节和具体分工还不清楚,例如是所有工作都由“史”职人员来完成,还是由“史”职人员来记录源文件作初步书写,由小史来整理编辑并完成最终书写,如果是后者,我们也不清楚初步书写和最终书写之间到底有多大区别;但毫无疑问,大史这一系统的官职人员,被作为史官是名副其实的。

(二)内史与外史:

《周礼》职官前冠以“内”“外”成对出现时,情况各有不同,如天官中内饔、外饔均为食物烹煎之官,内饔负责宫内王、后、世子和宗庙的食物,外饔负责宫外天地、社稷、山川等祭祀以及宾客燕飨的食物,这里的内、外着眼于场所的区分;内府、外府均藏财货,内府藏货(如齿革、兵器等),外府藏钱,这里的内、外着眼于所藏物品性质的区分;春官中的内宗、外宗,其内、外则着眼于女子同姓、异姓的区分。内史、外史,孙诒让据郑玄注,认为内史的官府是在宫中之内,此外内史主要负责的事务在畿内,而外史则负责畿外的事务,内、外之别可能即在于此。

内史的职责,是执掌国法、国令的图籍副本。所谓国法,即太宰所掌六典、八法、八则,内史和大史一样,要参与到大宰负责的政务中,还要辅佐太宰在群臣爵禄、废置、杀生、予夺方面的政事。所谓国令,即国家政令,依孙诒让的解释,是指先王及今王颁布施行于畿内的政令,施行于畿外的政令则为外史所掌。

此外,内史参与的其他具体事务还有:

(1)承担王和臣下之间上传下达的工作,孙诒让解释为“以臣下之言入告于王,下命诸侯孤卿大夫,又以王命出施于外,犹《书·舜典》纳言之职。”诸侯给王的书奏也由内史来读给王听。

(2)参与对诸侯、孤卿、大夫的册命,故内史又称“作册”,在西周金文中既称“内史”也称“作册内史”。还辅佐王制定禄、赏,且用方版书写并颁发出去。

(3)书写记录施行于畿内的王之命令,并保藏其副本。

外史的职责有:

(1)书写记录施行于畿外的王之命令,并保藏其副本,这一点与上面内史掌畿内相对。

(2)被安排来掌管畿外诸侯国的史记,在这一点上与前面小史掌畿内诸侯国的史记相对。

(3)掌管古书,即所谓“三皇五帝之书”,并负责向畿外四方诸侯国传播图书文字。

(4)书写王之命令授给使者出使畿外诸侯国。

(三)御史:

御史的职责,是也掌六典、八则等法令且以之辅佐天官大宰。此外负责的具体事务还有:

(1)书写各种法令条文,授给有需要的部门。

(2)王有诏命号令,御史则负责把内容书写在简策上,并代王向内外宣布传达。

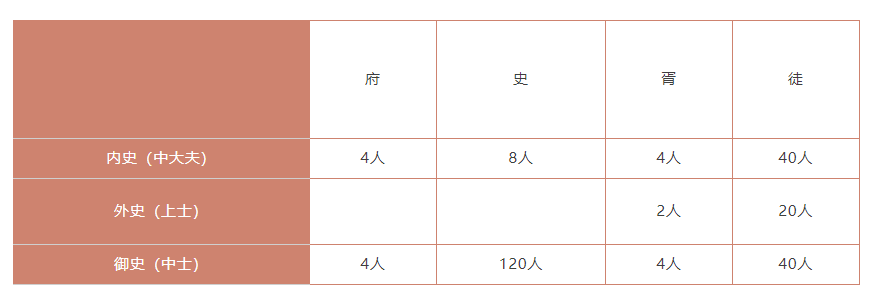

御史除了辅佐大宰,主要的事务就是上面两方面的书写。御史的书写事务如此突出,以至孙诒让比喻说:“王之有御史,盖犹百官府之有史。” 御史下面负责书写的“史”,也特别地多至120人,而且一反《周礼》通例,将“史”位列于“府”之前:“其史百有二十人,府四人,胥四人,徒四十人。”

内史、外史、御史下的府、史、胥、徒情况,可简要列举如下表二:

外史之下无府、史人员,可能因为该部门主要掌藏文书图籍,事务和书写都较少。

上述三组史官中,大史、内史、御史都因为掌典章、图籍、法令的副本,而参与到辅佐天官大宰的政务中,三者具有的这种共性,也是本文将他们分列为三个系统的原因之一。此外,这些史官及其下面的属官,还被赋予其他的具体事务。我们看到,一些事务主要归属史官部门,但可能也会有其他相关部门的人员参与;一些事务主要归属其他部门,但史官也参与其中。一个事务有多个部门的职官参与,这种情况就是被孙诒让特别重视的“官联”。例如大史因为典藏盟辞券书副本,而与司盟、司约为官联,参与大丧事务则与丧祝为官联;内史参与制定爵禄与司禄、廪人为官联,外史向畿外四方诸侯国传达图书文字时,与保氏、大行人为官联;御史的部分工作也与司士为官联。在整部《周礼》的设官分职中,互为官联很常见,这表明《周礼》对史官的事务设定,既有本职也兼作他职,既有分工又有合作。

除了《周礼》上述三个系统的史官外,文献中还时常出现左史、右史的名称,其中右史在西周金文《利簋》中也有提及。《礼记·玉藻》说:“动则左史书之,言则右史书之。”孔颖达疏谓大史在君之左为左史,记君动作之事;内史在君之右为右史,记君之言诰之事。此外,文献中还有所谓柱下史,有学者认为即《周礼》中的御史,御史亦掌藏书。左史、右史、柱下史之类的名称,可能因其所居处位置的特点而来,并非正式建置的职官名称。言、事本难分离,记言、记事或许并无如此明晰的分工。

上述史官虽也参与其他职官的事务,但作为史官这样一个群体,他们本身的职务特点还是很明显的:(1)他们典藏各类典章、图籍、政令、谱系,掌管过去的古史以及王国及畿内、畿外诸侯国的史记;(2)他们及其徒属负责书写政事、灾异、王命、法令;(3)他们亲身参与国家各类政事如颁布朔政、出入王命、赐爵册命,见证国家重大历史事件如祭祀、朝会、征战、迁国、丧葬。难怪后世言及史官,必称引《周礼》。

三、《周礼》行政中的史官不是史家

那么,《周礼》中的这种史官制度设计的目的何在?其特点及其意义是什么?

从本文上述可知,史官中的外史专掌“三皇五帝之书”这一类的古代历史之书,和其他史官所掌、所书区别开来,可能说明其他史官所掌、所书的内容在当时不被看作历史之书。也就是说,这些史官及其“史”职人员的书写,不是一种以编撰史书为目的的历史书写,他们的职责是以所掌、所书来参与和服务当时的王国行政。所以,《周礼》的史官不是历史学家,他们的书写是遵循《周礼》设定的政治秩序来履行行政职务而已。这是《周礼》在史官制度设计层面最重要的目的。很显然,《周礼》中史官的书写属于王官书写,是诸多行政书写中的一种,书写面向的阅读对象主要是王和各级官吏。可以推测,这种书写中很难有个人的褒贬修辞和道德说教,似乎也不会体现出什么历史自觉意识。也许正因为如此,内史、御史等在秦汉以后发展成为重要的真正的行政官员,而众多主书之“史”职人员也发展成为行法之吏。只有大史发展到汉代,职责有课试学童选拔史才,其下属太史令仍掌图书、天文历法,但地位不高。

《周礼》在职官制度上的设计,部分反映了春秋及以前的一些情况,书中的职官名称,据学者研究有近四分之一以上可在金文中找到。就史官而言,金文中的史官材料总数多达一百多条,《周礼》中的大史、内史、御史均在金文中出现。西周金文中王室有大史,其职责除了协助处理政务也负责册命、勋赏,春秋金文中则出现诸侯国的大史,此外《尚书·顾命》也记载“太史秉书”,伪孔传解释说:“太史持册书《顾命》进康王。”。金文中的内史以及作册内史、作命内史,大部分是王朝之官,也有诸侯之官,其职务是负责执行王的命令、册命赏赐官吏,和《周礼》所记基本是吻合的。金文中的御史,其职掌没有清楚的记载,尚不知与《周礼》中的御史职能是否密切关联。此外金文中还出现单称的“史”,职责是负责册命和传达周王的命令,不知是否为“内史”的简称,但肯定不是《周礼》中府、史之“史”。结合金文中的材料,如果我们承认《周礼》中的史官职责设定,是春秋及以前史官部分真实情况的一种反映,那么也许可以得到这样一个结论:春秋及以前并没有真正意义上的史学。

《周礼》的史官设置,除了透露一些春秋及西周史官的部分信息,也反映了其成书时代的一些信息。相较于西周、春秋的金文,虽然早于《周礼》成书但却同样成书于战国时期的《左传》、《国语》等书,书中所载史官的情况,与《周礼》似更契合,这可能和它们都成书于战国时代这一大背景有关,也可能和《周礼》的编撰者看过《左传》、《国语》相关。仅以《左传》中的“大史”为例,出现次数就多达13次,既有周之大史,也有卫、鲁、晋、齐、郑诸侯国的大史,他们参与祭祀、卜筮、册命、记事,职掌图籍,熟悉历史、典故、历法、刑诛、征兆吉凶。内史、外史、左史或称“史”“史某”,在《左传》中也有出现。不过这些史官在《左传》中的职责,只能和《周礼》作大略比照,对《左传》中记载的史官所承担的职务不宜看得太过僵硬死板,在实际具体行事上,他们彼此的职务区分未必十分严格。《左传》中还有军史、祝史、巫史,《国语》中有刑史,“史”职人员广泛分布在各个不同部门,也可与《周礼》的记载相呼应。此外其他一些战国文献,如《管子》《孟子》《韩非子》《战国策》零星记载的一些史官及其职务,基本也不出《周礼》所记内容的范围。

那么西周、春秋时期的这些史官,他们相关于历史的书写记录到底是一个什么样子,以致他们不能被看作是真正的史家?由于材料的不足,西周时期的情况难于知道。春秋时期,许多国家的历史记录,在当时被通称为“《春秋》”,《墨子·明鬼下》曾讲到有“周之《春秋》”“燕之《春秋》”“宋之《春秋》”“齐之《春秋》”。我们今天唯一能看到的一部《春秋》,有人认为就是原始的鲁国史官记录的《春秋》,也有人认为它经过孔子的修订。无论如何,仍能通过这部《春秋》来推测春秋时各国史官所记应该和它类似而有以下特点:(1)以记录征伐、会盟、朝聘、祭祀为主,同时也记一些天文、灾异等。这和《周礼》中史官所掌、所书相符。(2)文字极简,基本是标题式的条文。即便今之《春秋》经过孔子的修订,但也不至于失去了鲁国《春秋》的基本面貌。这种流水账式的简单条文式的记录,被王安石戏称为“断烂朝报”,这种条文式的记录,也许经过小史或大史的编辑整理,看起来也可能是“史”职人员的直接记录。《左传》襄公二十五记载,齐国的崔杼杀死齐庄公,齐国大史径书:“崔杼弒其君。”或许当时史官所书就是上述如此简单,并不记其始末曲折。《周礼》将大量的“史”安排在各个部门从事书写工作,或许可以用来解释史官记录事件如此简单的原因:与此事件相关的其他内容,已被其他相关部门的“史”分别有所书写记录,史官的职责可能就是如此简单书之即可。这种简单“断烂朝报”式的文书档案性质的记录,还称不上史著,一如梁启超所说:“只能谓之簿录,不能谓之著述。”

四、先秦史学的萌生与发展:从“述”到“作”

今之《春秋》虽然也有以上特点,但它还有一个不同的重要特别之处:一些文字隐含褒贬之义。史官在书写记录时是否可以加入自己的价值判断而作道德上的指引?从《周礼》看,完全没有赋予史官这方面的权力。今之《春秋》应该被他人有所修订,根据现有的材料,我倾向于相信这个人就是孔子。这当然是一个传统的旧观点,反对它的人也不少。从史学书写的角度来看,孔子自言“述而不作,信而好古”,他对鲁国《春秋》以遵循沿袭为主,而只作非常有限的修订,就是所谓的“述”,这已为很多学者认同。经过孔子修订后的《春秋》,虽然基本保持了鲁国史官所记的面貌,但性质已完全与鲁国《春秋》不同,它的出现意义重大:(1)这是已知的首次私人利用官府史官所记,试图通过将之稍加修订来表达个人的思想以及对历史的看法;(2)孔子并不是史官,他为何要对《春秋》有所修订?成书于战国前期的《左传》说孔子修《春秋》有明确的目的:惩恶而劝善。战国晚期的《孟子》和西汉司马迁《史记》也说孔子修《春秋》目的是使乱臣贼子惧。或许有人会认为这是后人的附益,可能并非孔子当初的目的。但孔子的修订一定会有目的,那怕只是用来教学,也说明其书面向的对象与鲁国史官所记《春秋》完全不一样了。(3)孔子所修《春秋》,或许不象《公羊传》《谷梁传》说的那样处处有微言大义,但若谓无一字有褒贬恐怕也不服人,孔子修订《春秋》应有一定的义例。总而言之,孔子所修《春秋》,和《周礼》中史官所书已有天壤之别,所以我完全认同这个观点:中国史学的萌生,应以孔子修《春秋》为标志。

孔子所修《春秋》虽然意义重大,但毕竟以遵循旧典为主。真正意义上的史学编撰,是在私人著述兴起之后才成为可能。《周礼》的史官设置,也为先秦史学发展的时代和背景提供了一些合理的解释。根据《周礼》,孙诒让认为在制度上掌藏书的官府至少有四处:(1)大史所属小史掌王国及畿内诸侯国的史书,所藏多当代典章;(2)外史掌四方畿外史书以及三皇五帝之书,兼藏古书;(3)御史即柱下史也掌藏书;(4)天府掌祖庙守藏文书。除上述四处之外,其他众官府也都还藏有相关典法图籍。按照这种制度规定,几乎所有的图籍在不同的好几个部门都会存在副本。大量副本的广泛存在,使得它们有可能会被更多的人接触和阅读,甚至其中的一份副本被意外带走也不会对行政产生太大的影响。

如前所述,《周礼》中大量庶人在官为“史”的制度设定,不管它是一种事实还是一种设想,那它反映的一定是春秋末年以孔子为代表的民间私学兴起之后的情况,庶人固然能通过民间私学学会书写技艺去在官为“史”,但更重要的是这些数量庞大的从事书写、接触图籍的庶人之“史”,因为能出入官府,而有了将原本只面向君王和官吏的历史书写内容传播散布到民间的可能,他们即便不能将书写的简册从官府中带出来,也能通过口述的形式向外传播。通过其他一些文献的记载,还表明世官制度下的官员不仅掌管典籍,似乎有时还可以将所掌据为私有,这些官员世代相传的不仅仅是职业技艺,可能还包括其职业器具及其成果。如《左传》记载春秋时周王室的王子朝逃往楚国,所带领人员召氏之族、毛伯得等人便带走了不少周室的典籍,《史记》说殷末商纣的太师疵、少师强奔周时也携带乐器,那么在各国丧乱之时史官们大概也会携带典籍出逃他国或进入民间,《吕氏春秋》记载夏桀的太史令终古、商纣的内史挚都在国家将亡之时携带“图法”出逃,二事已不可考,但《吕氏春秋》还记载晋国的太史屠黍因为晋国之乱而带着“图法”逃到周,则颇为可信。所谓“图法”,即史官所掌典章、史记等。礼失诸野,原本为官府独掌的典章、史记、谱牒等内容,开始被一般民众作为历史知识逐渐掌握,于是私人著述才成为可能,正是从王官书写发展到私人著述,真正意义上的史学才开始产生和发展。这是中国学术发展史上的重大变动,章学诚对此有深刻认识,把这种情况称之为官与师、治与教的分离:“盖自官师、治教分,而文字始有私门之著述;于是文章学问,乃与官司掌故为分途,而立教者可得离法而言道体矣。” 也即钱穆所谓分为了“王官之学”与“百家私言”二途。因私人著述兴起而产生的史学书写,便不再或者说很难具有用于王朝行政、官府政务方面的作用,而表现出明显的史学特征。

于是《春秋》之后,约成书于公元前4世纪左右的《左传》更进一步,成为了先秦史学著作的代表,至此,其性质由王官书写发展到了私人著述,作者从史官发展到了史家。《左传》的作者或许不止一人,即便其中可能还有史官,但《左传》的编撰,已绝对不再是《周礼》中史官的那种职务写作,而属于私人著述的范畴。《左传》的取材可能有不同的来源,也是经过积累而成书,全书有些部分之间表现出的思想也有并不整齐一律的,但不妨碍把它作为一个整体来看待。从史学写作的角度看,《春秋》是“述”,《左传》完全称得上是“作”。和《春秋》相比,《左传》在写作体例、宗旨等方面有了巨大的推进,本文在此不再罗列《左传》在史学上的成就,这方面已有许多的研究成果可以参考,梁启超将《左传》的出现称之为“商、周以来史届之革命”。

战国史学的发展,《左传》《国语》等书的出现,或者还有庶人之“史”将各类图籍、史记传播到民间的原因,促进了战国时代历史知识的大普及。与《左传》类似的书,在战国当时一定还有。清华大学藏战国简《系年》,大概就是从《左传》这一类书中抄录出来的,这种综合撰写多个国家历史的编年史,恐怕并不是某一国的史官所记。在战国时代,不同于王官书写的私家著述开始兴盛,这也解释了为什么战国诸子动辄便能引用历史材料来佐证自己的理论,《战国策》中的游说之士能如此谂熟天下地理,纵论古今之事。正如章学诚所说:“至于官、师既分,处士横议,诸子纷纷著书立说,而文字始有私家之言,不尽出于典章政教也。” 从西周到春秋的史官所记典章,发展到春秋末年孔子开始利用官方史记作有限的修订,再到战国出现可能为多人撰述的私家著作《左传》,最后发展到司马迁“成一家之言”的《史记》,这是一个从“述”到“作”的过程,也是中国史学从先秦开始产生、发展并在西汉终于到达一个高峰的历程。

(本文原刊《中国文化研究》,为转载。为阅读方便,省略原文中的参考文献部分,图片来源于网络。)