唐宋以来中国艺术追求的永恒,根本特点是非时间的,总在“四时之外”徘徊。时间的绵长、功名的永续、终极价值的追求等,不是很多艺术家考虑的中心。他们追求的永恒,是关乎生命存在的基本问题:面对脆弱易变的人生,到艺术中寻找底定力量;身处污秽生存环境,欲在艺术中觅得清净之所;为喧嚣世相包围,欲到艺术中营建一块宁静天地;为种种“大叙述”所炫惑的人,要在当下直接感悟中,重新获得生命平衡。不是追求永恒——物质的永远占有、精神的不朽,而是追求永恒感,那当下此在从容优游的生命体验。这永恒感,是中国艺术的崇高理想境界。

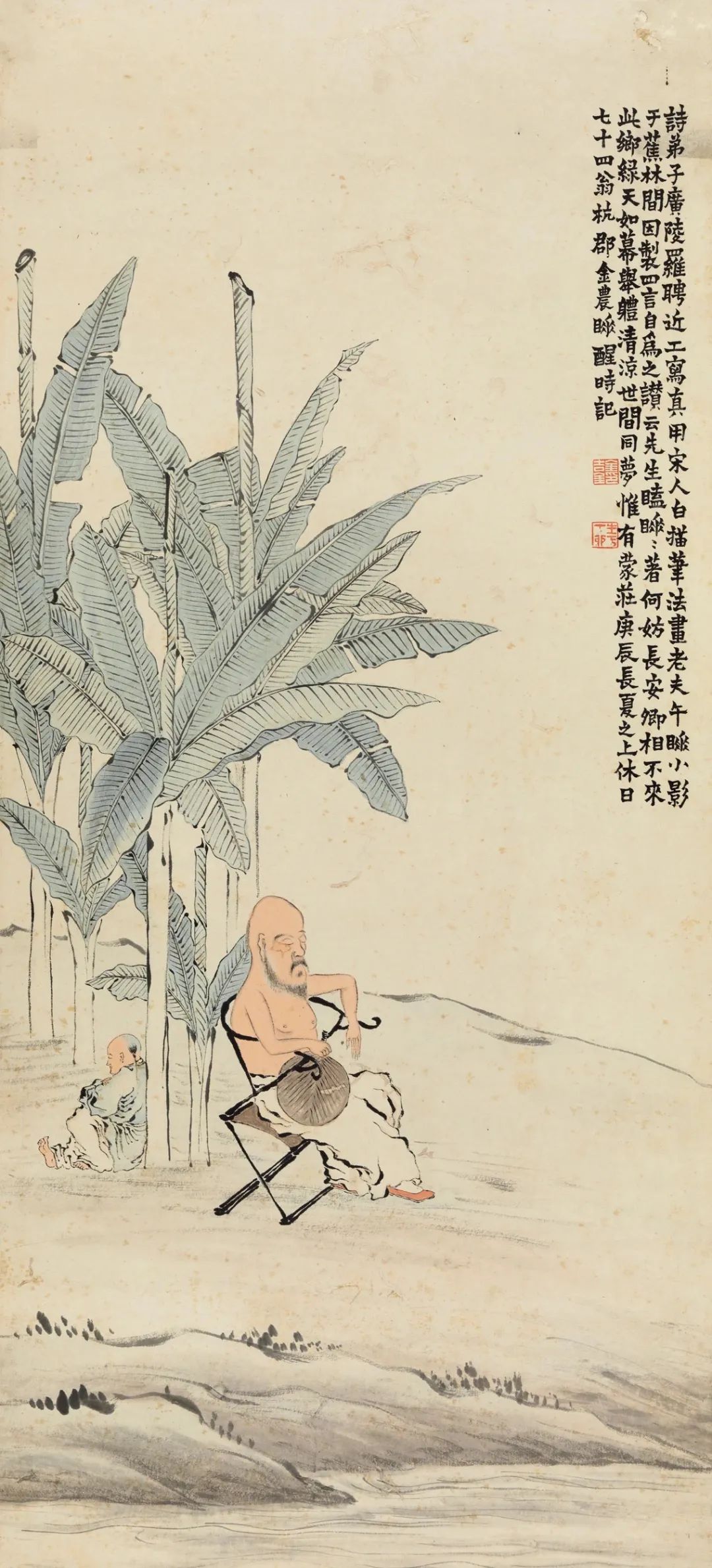

罗聘 蕉下午睡图 纸本设色 99.5cm×45cm

金农弟子罗聘为他性格孤僻的老师画过多幅画像,有一幅画金农于芭蕉林里打瞌睡。金农题诗道:“先生瞌睡,睡着何妨!长安卿相,不来此乡。绿天如幕,举体清凉。世间同梦,唯有蒙庄。”

罗聘为何将老师置于绿天庵(芭蕉林)中?芭蕉是易“坏”的,他的老师一生艺术就纠结在“坏”与“不坏”间。在金农看来,人的生命如芭蕉一样,如此易“坏”之身却要眷恋外在名与物,哪里会有实在握有!所以,为人为艺要在虚幻的绿天庵中冷静下来,着力发现“四时保其坚固”、不随时变化的“不坏”之理。世界如幻梦,“长安卿相”们(为知识、欲望控制的人)只知道追逐,而真正的觉悟者要在生灭中领略不生不灭的智慧。

这不生不灭的“不坏”之理,是中国艺术的永恒情结。唐宋以来中国艺术有太多关于永恒的纠结,诗、书、画、乐等,在某种程度上就是关于永恒的“作业”。即使小小的盆景,或是方寸的印章,似乎也在诉说着“不坏”的念想。

什么是永恒?它当然与时间有关。一般理解的永恒,大体有三种:一是肉体生命的延长,所谓“芳龄永锡”,如历史上有人炼丹吃药,企图延长生命;二是功名永续的念想,所谓“芳名永存”,英雄、权威、王朝、家族名望等追求,波诡云谲的历史往往是由这些念想策动的;三是归于神、道、理的永恒法则,所谓“至道无垠”,这是绝对的精神依持。

而唐宋以来中国艺术追求的永恒,根本特点是非时间的,总在“四时之外”徘徊。时间的绵长、功名的永续、终极价值的追求等,不是他们考虑的中心。他们追求的永恒,是关乎生命存在的基本问题:面对脆弱易变的人生,到艺术中寻找底定力量;身处污秽生存环境,欲在艺术中觅得清净之所;为喧嚣世相包围,欲到艺术中营建一块宁静天地;为种种“大叙述”所炫惑的人,要在当下直接感悟中,重新获得生命平衡。等等。

这超越时间与历史的永恒,不是外在赋予的,而是在当下即成心灵体验中实现的。像唐代禅宗一首著名法偈所说:“有物先天地,无形本寂寥。能为万象主,不逐四时凋。”这一“物”,非时非空,为万象之“主”,不随四时凋零;这一“物”,不是什么永恒的物质存在或者绝对的终极价值标准,就是人心中存有的那一种从容优游于天地间的感觉。

不是追求永恒——物质的永远占有、精神的不朽,而是追求永恒感,那当下此在从容优游的生命体验。这永恒感,是中国艺术的崇高理想境界。

下面从五个方面来讨论这一问题:一是永恒在生生接续,这是中国艺术永恒感的最为基础的观念;二是无生即长生,超越生灭,才能臻于恒常,这一思想对宋元以来中国艺术发展有支配性影响;三是崇尚天趣,人工在分割,天趣即不朽;四是从生命价值方面说永恒,一缕微光,加入无限时空,便可光光无限,朗照世界,所谓一灯能除千年暗;五是从文人生活行止方面说超越的境界,焚香读易,茶熟香温,将人度到无极的性灵天国中。

壹

永恒在生生

中国艺术对永恒的追求,有一重要观念:永恒在接续,在生生。在唐宋以来文人艺术发展中,这种观念表现则更为突出。这是由传统思想嘉树上绽开的花朵。

《周易》讲“生”,所谓“天地之大德曰生”;(《系辞下传》)更讲“生生”,《系辞上传》的“生生之谓易”,就是说生生不已、新新不停的道理。关于《周易》中“易”的解释,历史上影响较大的是“易名三义”(简易、变易、不易)的说法。这“三义”也影响人们对艺术本质的理解,唐宋以来文人艺术的核心精神几乎可用一句话概括,即艺术创造就是以简易的方式、超越变易的表相、表现不易的生命真性。

《庄子》讲“化”,天地是永恒流转的世界,“徒处无为,而物自化”。庄子有时将此称为“大化”,即永恒,宇宙生命就是无始无终的化育过程。人的生命短暂而脆弱,既化而生,又化而死,唯有“解其天弢,堕其天袠”——解开人真实生命的外在束缚,顺化自然,才能获得永恒。这种思想唐宋以来深深扎根到艺术的土壤中。

日本一位颇有哲思的女收藏家白洲正子(1910—1998)用通俗的语言,说东方这一智慧:“秋叶将落尽,新绿会萌生,把当下每一天都认真活好,把生命的力量传交给子孙后代,再默默凋落散去,就是我心愿。”这段话说了三层意思,一是日日是好日,夜夜有好月,活好每一天。二是生生的延续,将生命力量传给后世,将真实感悟传给后人,这是一生的工作,也是人生意义的实现。三是默默凋零,不给人间带来负担,为后续生命更好地展开。三者互相关联。只有活好每一天,你才有值得后人分享的体会;只有本着将自己有价值的东西传下去的愿望,才能去真实面对人生;而默默凋零的念头本身,就是为生生不已的世界加持。

传统艺术中生生相联的思想,与儒学的“孝”道也有关系。“孝”道的核心,在生生的绵延。张祥龙先生认为,“孝不是一个抽象的美德概念,它里边蕴含着原本的时间状态”。他关于孝的研究,就是通过“姓”的思索,切入生生的逻辑,来说时间绵延的思理。孝,在时间之轴上展开,又不能以一维延伸的逻辑来看,孝的根本意义落实在:只有生命主题的替换,没有生命清流的断竭,绵延无尽,生生不绝,乃孝之本义。

生命是一种接力,它是中国哲学所深寓的朴素之理,也是中国传统艺术所要彰显的永恒精神。诗人艺术家对此有一些颇有意味的理解角度,如:

(一)造物无尽

艺术中谈永恒,往往着眼点在如何解决生命缺场问题。唐宋以来文人艺术的努力方向,乃在交出一份生命不缺场的答卷。他们心目中的永恒,是一种主题可替换、生命不断流的永续念想,艺术创造就要彰显这一道理。

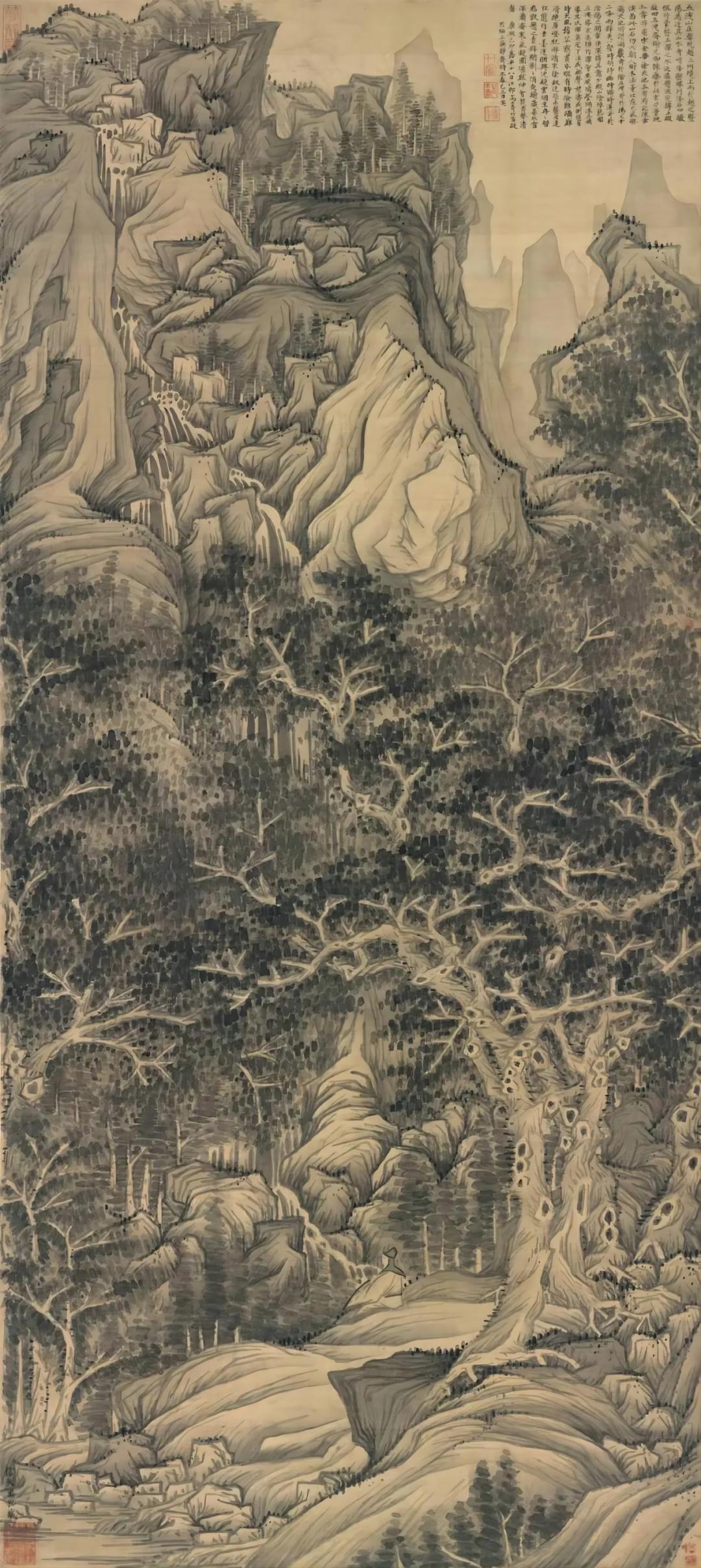

陈洪绶 五泄山图轴 118.3cm×53.2cm 绢本墨笔

克利夫兰艺术博物馆藏

秋叶将落尽,新绿会萌生,枯木不开花,藤蔓缠上来,开出一片好花,生命还是在绵延。中国人称古藤为“寿藤”,无论是宫殿,还是寺观建筑、私家园林,一般都有这古藤出现。看明末画家陈洪绶《橅古双册》(藏美国克里夫兰美术馆)中的《古木茂藤图》,有莫名的感动,千年老树已枯,却有古藤缠绕,古藤上的花儿依枯树绽放——一种衰朽中的生机,一首生命不灭的轻歌。陈洪绶有诗说:“千年寿藤,覆彼草庐。其花四照,贝锦不如。”树都会枯,然而花不会绝,这是有形的延续;更有“兰虽可焚,香不可灰”的无形延伸。我们所见的世界,总是有衰朽,有枯竭,有替换,而生命却在绵延,中国艺术家说生趣,说生生,就是说这不断流的精神。宇宙乃真气弥漫、生生不绝之世界,老莲画古藤缠绕老树、嫩花绰约枯槎,画的就是这不灭的精神。

看盆景中的绿苔,石虽老,苔青青,百千年藓著枯树,一两点春供老枝,生命就这样在延续。“生意”是中国盆景的灵魂。庭院里,案头间,一盆小景为清供,近之,玩之,勃勃的生机迎面扑来,人们在不经意中领略天地的“活”意,使人感到造化原来如此奇妙,一片假山,一段枯木,几枝虬曲的干,一抹似有若无的苔,再加上几片柔嫩娇媚的叶,就能产生如此的活力,有令人玩味不尽的机趣。盆景在枯、老之中,追求的是无可穷尽的活意。

如家具、瓷器、青铜器鉴赏中的“包浆”,虽是旧物,但芳泽犹在,你去触摸,似能感受到前人的体温,曾经触摸过它们的代代主人已隐去,生命依然在延续,后来的人还能感受到前人的芳泽。

园林营造中,深谙构园之理的人,喜欢购置旧园来重新整修,增植花木,点缀楼台,人们看重的是其“旧气”。计成《园冶》在谈到“相地”时说:“旧园妙于翻造,自然古木繁花。”旧园中的老木新花,昭示着生命延续的天地之理。“因地制宜”,就包括生生绵延之理。造园,不是造一个新园,而是将天地自然之气、古今绵延之理,接入我的生命中。

这种艺术呈现方式,源于中国人对生命的独特理解。“青山不老,绿水长流”,这是中国艺术的八字真言。石涛有诗云:“山川自尔同千古。”说的是类似的意思。

在很多诗人艺术家看来,宇宙是一生命实体,生命永远不会缺场!一个人的生命过程,如同从观众席暂时走上舞台,在经历演出后,又返回观众席上,共同参与生命大戏的无限上演。运化如流,生生不绝。

“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”——时光流逝,人无法控制,但生命在延续,樱桃一年一年生,芭蕉的绿天庵年年还会打开。正像唐代懒瓒和尚诗所云:

世事悠悠,不如山丘;青松蔽日,碧涧长流。卧藤萝下,块石枕头。山云当幕,夜月为钩。不朝天子,岂羡王侯!生死无虑,更须何忧?水月无形,我常只宁。万法皆尔,本自无生。兀然无事坐,春来草自青。

“春来草自青”,一切都在延续,人不能以为自己缺场,假定这世界就不存在,水还会流,云还在飘,山还会绿,生生接续,无有止息。

苏轼《前赤壁赋》说:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,造物无尽,生命无尽,人放弃占有的欲望,融入大化流衍节奏中,便有永恒。清风明月本无价,近水远山皆有情,说的就是这意思。这“情”,乃是生生相连的义脉,而不是物质的永远占有。

(二)亡既异存

陶渊明人生哲学主旨是对永恒的思考。“悲岁月之遂往,悼吾年之不留”,人生是不可挽回地疾速向终点移动的过程,他也是血肉之躯,也有生命不可久长的悲伤,但他认为,人生“有尽”,又可以说“无尽”。他在《自祭文》中说:“余今斯化,可以无恨。寿涉百龄,身慕肥遁。从老得终,奚所复恋。寒暑逾迈,亡既异存。”此身已化(亡),作为一独立生命,“化”代表其走向此生的尽头,但“化”不等于彻底消失,而是“异存”——以另一种方式存在,所谓化作春泥更护花,加入另一种生命形式,另一种荣悴崇替中。他的“托体同山阿”也表达了类似的想法,一方面说人肉体生命的消歇,一方面说归于大地怀抱、同于生生的永恒。

老子说:“谷神不死。”归于“谷神”,归于永恒的大地怀抱,便有“不死感”——永恒的安宁。陶渊明诗云:“遥遥望白云,怀古一何深”;“俯仰终宇宙,不乐复何如”,纵望宇宙,俯仰人生,将自我放在缅邈时空、放在宇宙的大循环中,永恒的安宁便在内心里渐渐弥散开来,如大地一样绵延延伸。这或许就是《周易》坤卦彖辞所说的大地胸怀——“坤厚载物,德合无疆”。

(三)盈虚消息

明末戏剧家、造园家祁彪佳在浙江绍兴有寓山园,所作《寓山注》,对其中每一处景点命名加以说明,可谓中国造园史上的经典文本。其中有一水榭景点以“读易居”为名。他说:

寓园佳处,首称石,不尽于石也。自贮之以水,顽者始灵,而水石含漱之状,惟读易居得纵观之。居临曲沼之东偏,与四负堂相左右,俯仰清流,意深鱼鸟,及于匝岸燃灯,倒影相媚,丝竹之响,卷雪会波,觉此景恍来天上。

既而主人一切厌离,惟日手《周易》一卷,滴露研朱,聊解动躁耳!予虽家世受《易》,不能解《易》理,然于盈虚消息之道,则若有微窥者。自有天地,便有兹山,今日以前,原是培塿寸土,安能保今日之后,列阁层轩长峙乎岩壑哉!成毁之数,天地不免,却怪李文饶朱崖被遣,尚谆谆于守护平泉,独不思金谷、华林都安在耶?主人于是微有窥焉者,故所乐在此不在彼。

这段话由园林营建实例,来体会大易“生生即永恒”的道理。彪佳认为,他造此园,不光是为了造一个物质空间来居住,造一处美丽风景来欣赏,而是为了造一个安顿自己生命的世界,在这里体会“盈虚消息”的宇宙运演之理。

这段文字讨论了几种追求永恒的方式,一是重物,他认为,物不可能永在,唐李德裕爱园如命,集天下奇珍于平泉,放逐边地,还不忘叮嘱子孙保护好平泉,“鬻吾平泉者,非吾子孙也;以平泉一树一石与人者,非佳士也”,但平泉还是消失在茫茫历史中。二是重名,这也无法永恒,历史的星空闪烁着古往今来多少英雄豪杰,最终还不是渺无声息。然而,在此二者之外,确有一种永恒,“自有天地,便有兹山”,山川依旧,生生绵延。像孟浩然《与诸子登岘山》诗中所说的:“人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。”盈虚消息,自是天道,代代自有登临人。

这位艺术家身坐“读易居”,在这水石相激处,俯仰清流,意深鱼鸟,读天地之“易”数,体造化之机微,感受生机勃郁世界的脉动,“稍解动躁”——跳出得之则喜、失之则忧的欲望洪流。人生短暂,生命有限,加入大化节奏中,就会欣合和畅,这才是真正的永恒。

“所乐在此不在彼”:在此——独特的生命体验中;而不在彼——茫然的欲望追踪里。有限之生,可以有无限之意义。

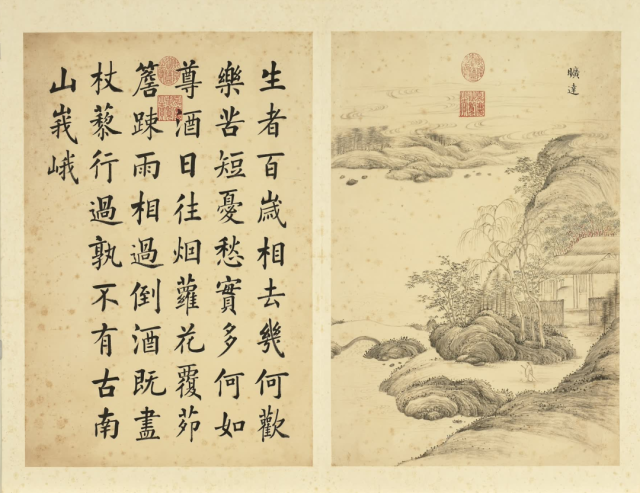

(四)杖藜行歌

《二十四诗品·旷达》品云:“生者百岁,相去几何。欢乐苦短,忧愁实多。何如尊酒,日往烟萝。花覆茅檐,疏雨相过。倒酒既尽,杖藜行歌。孰不有古,南山峨峨。”此品说生命中的“旷达”情怀,谈的是永恒问题。

“孰不有古,南山峨峨”的“古”,可从两方面理解:就生命的有限性讲,生生灭灭,生就意味灭,谁人没有大限日,然而南山千秋万代还是巍峨自在;而就生命的无限言之,每一种生命都是永恒的,人加入生生接续的大化流衍中,便获得真确存在,从这个意义上说,孰不有古——人也可像巍峨南山一样,自有千古。

中国艺术家崇尚“旷达”的命意正在于此。放旷高蹈,达观宇宙,人生既有限又无限,既短暂又绵长。传宗接代的宗法延传,是一种接续;人在体验中加入大化流衍节奏,同样可以获得接续的力量。旷达,是关于生命接力的顿悟。

古代士人推崇的杖藜行歌境界,便是这洞见永恒旷达情怀的体现。杜甫《夜归》诗说:“白头老罢舞复歌,杖藜不睡谁能那?”杖藜行歌代表一种潇洒倜傥的人生境界。虽然满蕴生命忧伤,虽然在人生竞技场上成了折翅的鹰,但我仍可醉眼看花,狂对世界,卒然高蹈,放旷长啸。我仍能以自己衰弱的身体,凭借支撑的藜杖,跳出率意的生命之舞。百年人照样可唱千年调,短暂行照样可存苍古心。

杖藜,是说人生过程的艰难,折磨到力不能支;行歌,是说人生的旷达。尽管如此局促,如此淹蹇,泪水模糊了眼,重压压弯了腰,但我照样可以歌啸天地间!

贰

无生即长生

上引懒瓒所说的“万法皆尔,本自无生。兀然无事坐,春来草自青”,万法皆尔、本自无生的思想,触及传统艺术永恒观念另一个向度:无生。这是从荡却外在遮蔽方面说不朽的。

无生,意思是不生不灭,也就是不以过程性时间观看世界,要透过生灭表相,去观照生命的真实。上文所说的枯藤老树新花的创造,你说它生,树已枯,你说它灭,老干上有了藤,有了花。它以生生灭灭为方便法门,来示现不生不灭的智慧。

中国艺术荒寒寂寞境界的创造,与此也有关联。如清戴熙所描绘的“崎岸无人,长江不语,荒林古刹,独鸟盘空,薄暮峭帆,使人意豁”,就是以不生不灭的寂寞来照亮生命宇宙。

无生哲学要说一个道理:不能仅从生的表相——活泼的样态来看世界。春天是流动时间秩序中的一个片段,生机盎然也只是生命呈现的一种表征,“春来草自青”,也意味着“春去群花落”,仅仅从过程性、从外在状态上追求活泼生机,那是表面功夫。

中国艺术要荡去追求活泼面目的迷思,发现盈虚消息生灭过程中所蕴涵的生命潜流,它执意追求的是:永恒的春天,永远的绿色,不谢的花朵。老子所说的“常道”,其实就是这不谢之花。庄子所说的非死生境界(庄子将悟道的最高境界称为“撄宁”,即无生无灭、无古无今境界),也是如此。佛学中有“无生法忍”的说法,即不生不灭的智慧。《维摩诘经》讲“法常寂然,灭诸相故”,讲“寂灭是菩提”的智慧。“寂静门”(或称“真如门”)与“生灭门”相对,从寂静门走出的是不生不灭。

唐宋以来中国艺术追求寂寞荒寒境界的创造,其实就是从“生灭门”走出,走入“寂静门”——这是对千余年来中国艺术创造产生重要影响的智慧法门。

如中国艺术追求“生”趣,自魏晋南北朝以来经历了饶有兴味的变化。北宋前,人们多偏重从活泼角度看生趣,六法中的“气韵生动”说、北宋人追求的“生趣”就属此,其流风余韵影响至今。五代北宋以来有另外一种生生观念在滋生,后渐成主调。它不以追求气韵生动、活络动势为重点,而在于超越变化表相,展现时间之外的永恒绵延,不是流动相状(空间呈现)、流动过程(时间性)的展示,而是生生不绝精神气脉(非时空)的表现,枯藤老树、枯荷寒溆等看起来没有“生趣”的意象,成为艺术中表现的对象,艺术家更愿意在生灭之外追踪一种不生不灭的精神,通过“无生”来体会生生相续的绵延。

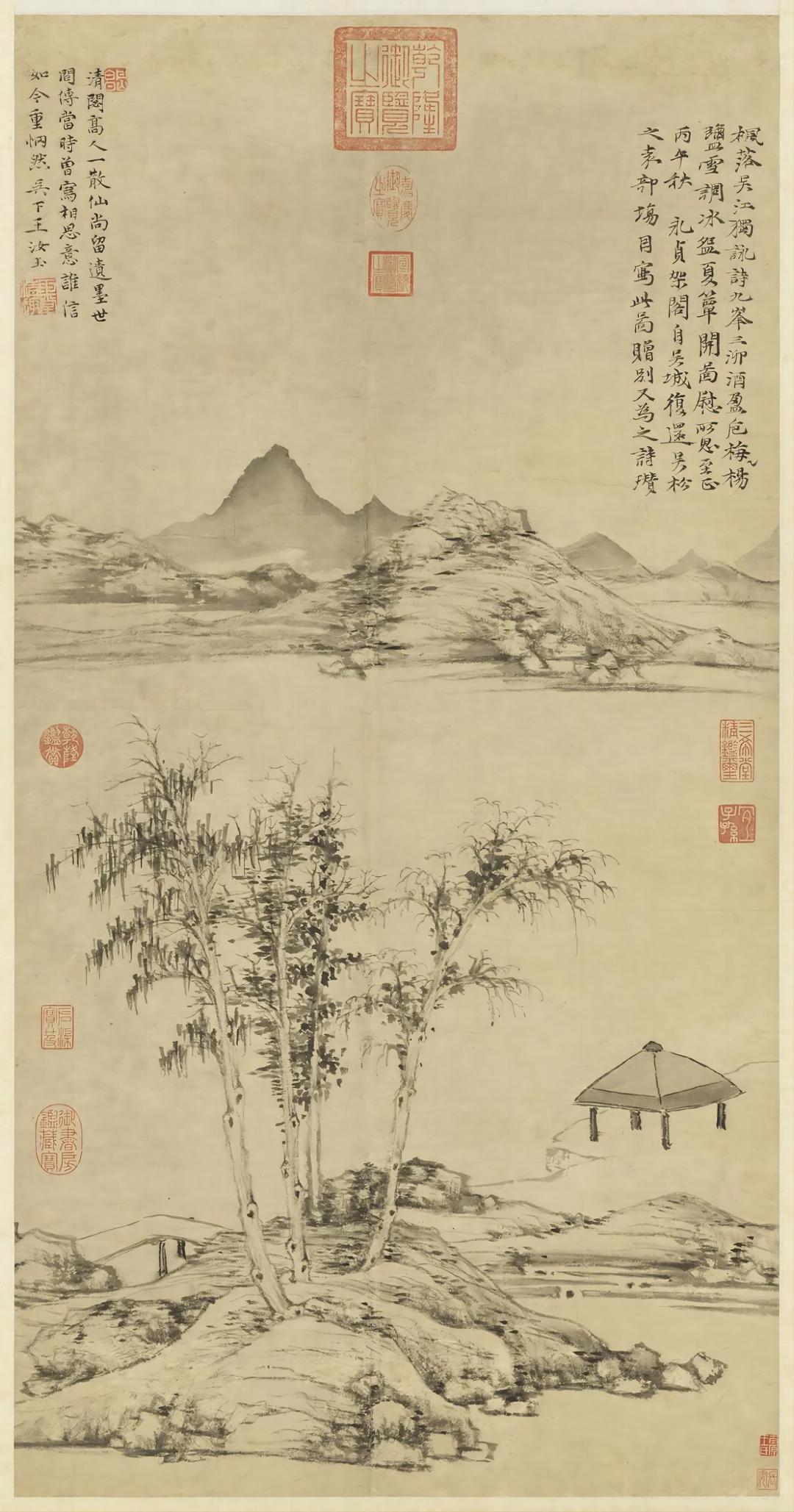

元代 倪瓒 枫落吴江图

元代倪瓒的艺术可称为“无生”艺术。云林家法,这影响明清以来六百余年的艺术范式,其实就是非生灭的范式:超越变动的表相,臻于非生灭的寂静地,在没有活泼的表相中,让世界活络自在。他的画创造一个个无生机世界,荡去视觉中的活相,似乎一切都静止了,树上没有绿叶,山中没有飞鸟,路上绝了人迹,水中没有帆影,没有“生命感”的世界,是其绘画的典型面目。

云林艺术所体现的精神义脉,不是“看世界活”,而是“让世界活”——荡却心灵的遮蔽,让世界自在呈现。

卞永誉《式古堂书画汇考》画卷二十著录云林《简村图轴》,作于1372年,为云林晚岁笔。卞永誉当时还见到,今已失传。吴升《大观录》卷十七亦著录此图。依他俩的记录,可知此图大概:图作暮霭山村之景,远山在望,村落俨然,汀烟寺霭,在似有若无间,幽澹而有韵致。云林题云:“壬子十一月余再过简村,为香海上人作此图。并诗其上云:‘简村兰若太湖东,一舸夷犹辨去踪。望里孤烟香积饭,声来远岸竹林钟。避炎野鹤曾留夏,息景汀鸥与住冬。慧海上人多道气,玄言漠密澹相从。’”图上有与云林同时代人(款“衍”,不详其人)题跋:“湖头兰若人稀到,竹树森森夏积阴。碧殿云归玄鹤去,上方风过暮钟沈。映阶闲花无生法,隔岸长松不住心。欲与能仁尘外友,扁舟重载作幽寻。”

云林的大量作品,的确能体现出“映阶闲花无生法,隔岸长松不住心”的智慧。他的“本自无生”,是让世界“万法皆尔”。无生,才能不为时间流动所激越,不为外在表相所牵扰,荡涤遮蔽,让世界依其真实而“自尔”——这是一种没有活泼表相的活泼,即我所说的“让世界活”。

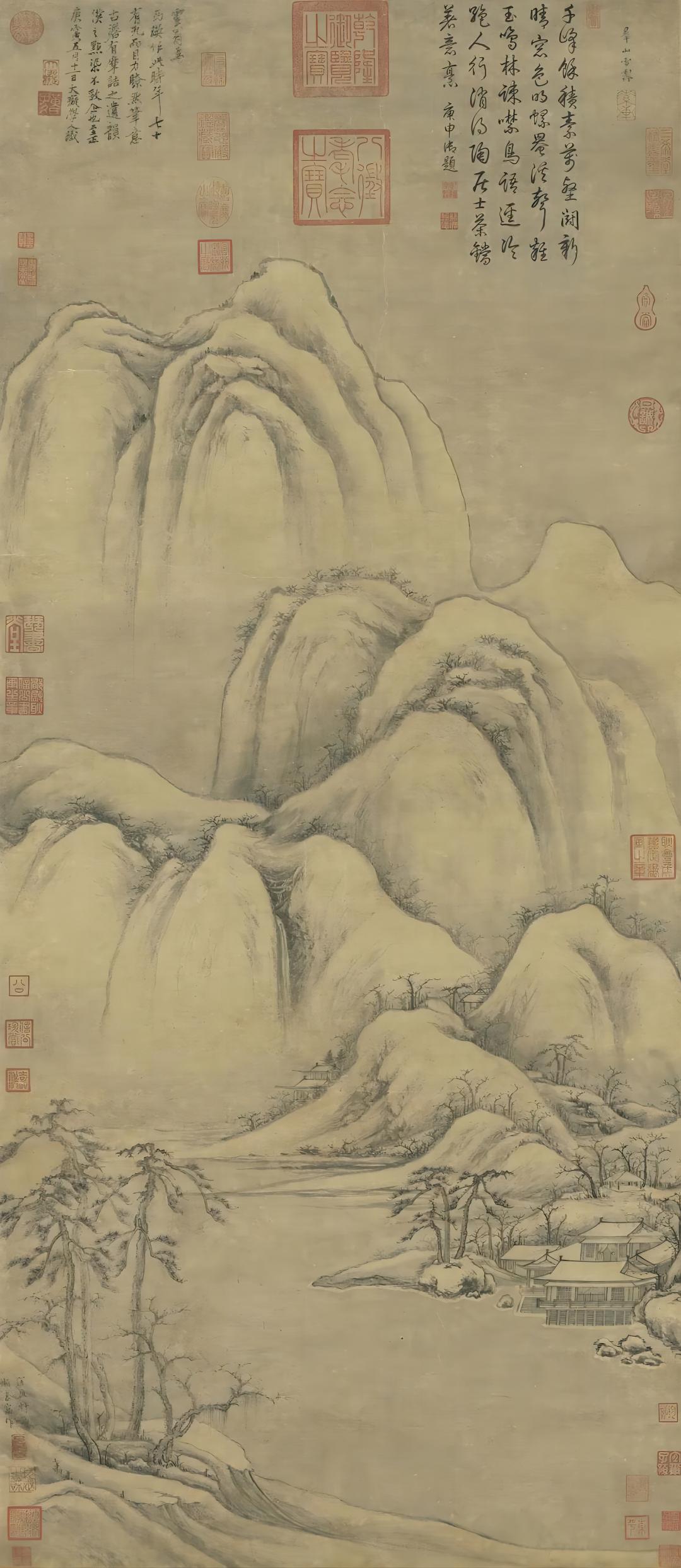

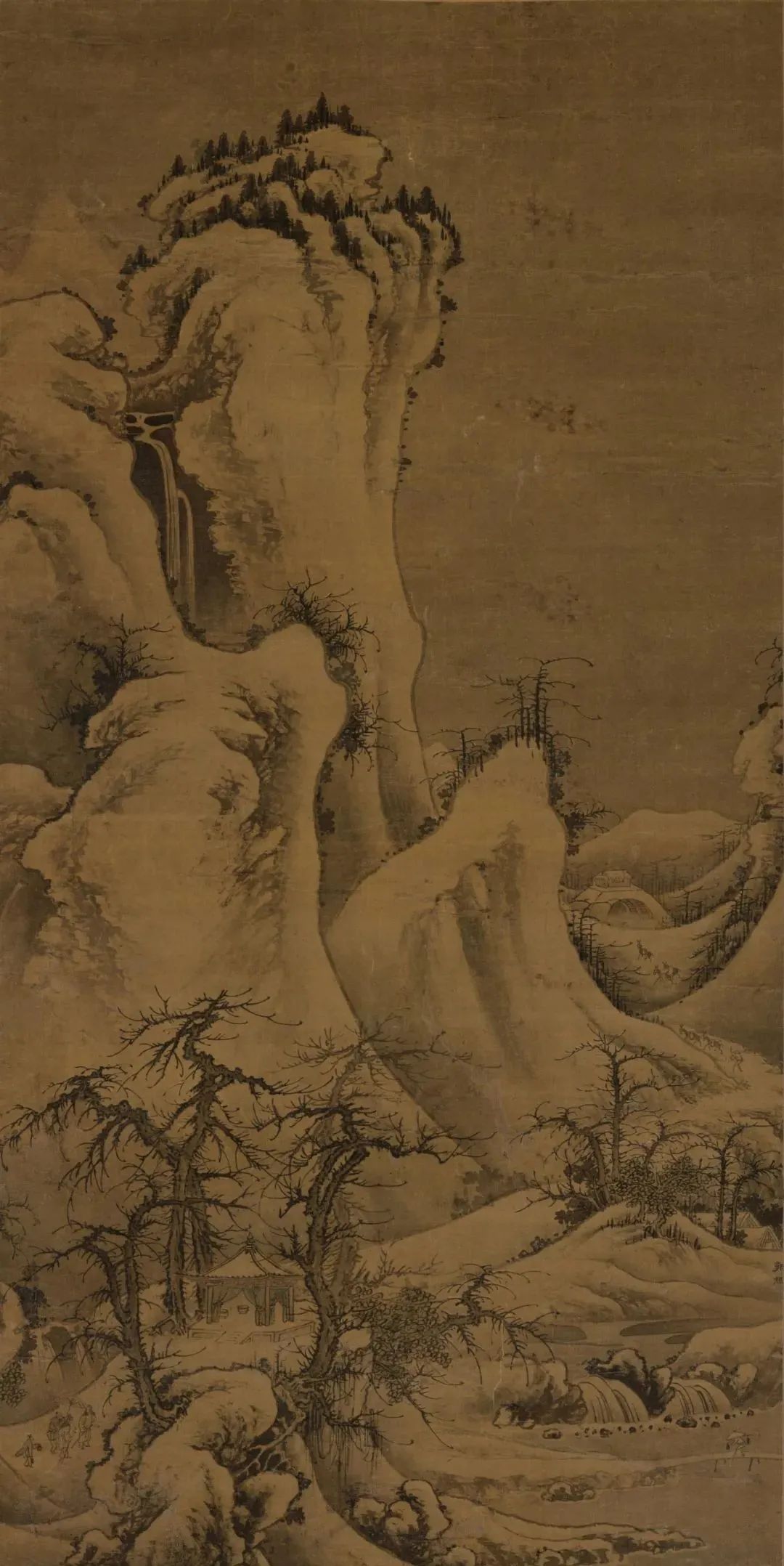

曹知白 群峰雪霁图

曹知白(字云西)是元山水大家,他开辟的“天风起长林,万影弄秋色。幽人期不来,空亭倚萝薜”的画境,影响了明代以来很多艺术家。卞永誉《式古堂书画汇考》画卷二十二著录一件云西《江山图卷》,作于1352年,云西款云:“至正壬辰清和月,云西老人曹知白写赠同庵老友。”图为僧人同庵所作。

同庵题诗十首,其中第一首云:“天地存吾道,山林老更亲。闲时开碧眼,一望尽黄尘。喜得无生意,消磨有漏身。几多随幻影,都是去来人。”第三首云:“生理原无住,流光不可攀。谁将新日月,换却旧容颜?独坐惟听鸟,开门但见山。幻缘消歇尽,不必更求闲。”第五首云:“身已难凭藉,支离各有因。暂时连四大,终是聚微尘。万籁含虚寂,诸缘露本真。从来声色里,迷误许多人。”第九首云:“一性原无著,何为不自由?只因生管带,故被世迁流。不识空花影,堪怜大海沤。但开清净眼,明见一毛头。”

这些题画诗,将佛理与艺术中“无生”法的联系说得很清楚:生理原无住,流光不可攀,被“世流”所迁,终非长久之计。“无生”,是超越时间、追求永恒的大法,是融合山林、融合天地之法,除却熙熙攘攘、来来去去的慌乱,屏蔽外在目的性追逐,人与自我、他人,乃至天地间一草一木的隔阂全然打开,生命如缕缕白云在浩渺天际中飘荡。在此境中,便有了长生,有了永恒。云西老人一片萧瑟景,说的是无住心,以不生不灭法,图写生命的清明。

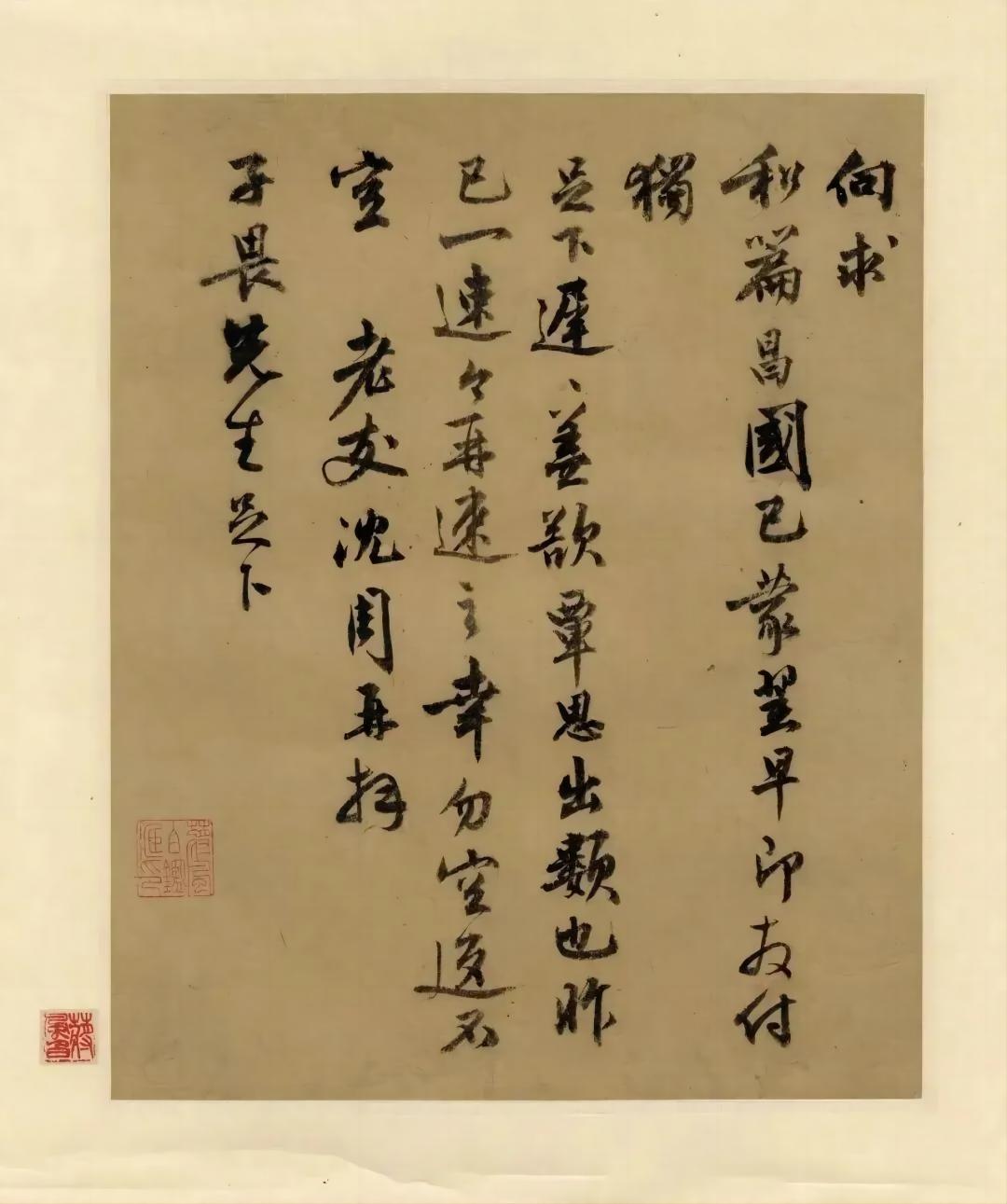

沈周《致唐寅書札》 纸本,25.5×20.5cm 现藏于近墨堂

明代吴门艺术也重这“无生”法。沈周曾给唐寅小像题赞语说:“现居士身,在有生境。作无生观,无得无证。又证六物,有物是病。打死六物,无处讨命。大光明中,了见佛性。”其中“在有生境”“作无生观”二句,是对唐寅艺术的很好概括。

唐寅题沈周《幽谷秋芳图》诗云:“乾坤之间皆旅寄,人耶物耶有何异。但令托身得知己,东家西家何必计……摘花卷画见石丈,请证无言第一义。”“请证无言第一义”,禅门以不有不无、不生不灭的智慧为第一义谛,他一生的花鸟、山水、人物之作,多在证此“第一义”。

文徵明跋唐寅《南游图》

文徵明说唐寅:“曾参石上三生话,更占山中一榻云。”三生,指过去生、现在生、未来生。“石上三生话”,指超越生生变灭的永恒追求,如一拳顽石,冷对世界的生灭流转;“山中一榻云”,在当下的活泼,在融入大化洪流中的俯仰。

文徵明这联诗,在一定程度上反映出文人艺术的精神旨趣:突破生生灭灭的表相,通过寂寞荒寒境界的创造,悬置外在遮蔽,虽身在一榻之中,却可让生命的云霓缥缈。

叁

天趣即不朽

在生生、无生之外,中国艺术又从效法天地、超越知识的生命体验中说不朽。

传统艺术的永恒观念,与“天趣”的追求密切相关。“天趣”,说到底就是一种同于天地不朽的趣味。追求“天趣”,大巧若拙,放弃对时间的知识计量,去契合永恒流转的宇宙生命节奏。何谓艺术?在中国人看来,在一定程度上,艺术就是通过人类之手,创造出与世界密合为一体的形式。高明的创造者,会将这双手留下的“人”的痕迹抹去。

中国园林以“虽由人作,宛自天开”的天趣为创造纲领,规避人工秩序,超越时间束缚。园林中曲曲的小径,随意点缀的杂花野卉,将溪水和岸边野意裹为一体的驳岸,还有那若隐若现于林木中的云墙,更有隔帘风月借过来的漏窗、便面等,都是为了表现这种“天趣”。绿意的弥漫,苔痕上阶来,湿漉漉地连成一片,如进入千古如斯的世界。

瓷器追求“雨过天青云破处,者般颜色做将来”的境界,瓷器是人“做”出来的——将颜色“做将来”,将形式“做将来”,但“做”却不能露出“做”的痕迹,“做”得像没有“做”过一样,“做”得像“雨过天青云破处”一样,欣赏瓷器,欣赏一种化入天地的智慧。没有人工痕迹,也就意味着淡去作为知识性的时间记录。

“天趣”是篆刻的最高法则,明赵宧光说:“天趣流动,超然上乘。”清袁三俊说:“天趣在丰神跌宕,姿致鲜举,有不期然而然之妙。远山眉,梅花妆,俱是天成,岂俗脂凡粉所能点染!”黄士陵说赵之谦得天趣之妙:“近见赵撝叔手制石,天趣自流而不入于板滞。”印章的美,是一种加入大化的美。斑驳陆离,天趣烂漫,如经造化之手摩挲,囊括历史的迷离风色,凝聚世界的云影天光。

中国艺术强调外师造化,不是“效法”外在自然,它与西方的模仿说有本质区别。所谓“造化”,就意味着在“化”中“造”——化入天地生命节奏中的创造。无始无终,生生不息。艺术活动的根本,与其说是为了彰显自我,倒不如说为了毫无痕迹地加入天地秩序中。

老子说:“万物作焉而不辞。”(《老子》第二章)《庄子》说:“四时有明法而不议。”(《庄子·知北游》)四时变化有清晰的秩序,天地运演有明快的节奏。中国艺术说生生,说的是一种秩序性的存在,但这种秩序,在很大程度上体现在超越人工秩序、契合生生节奏上,重在“不辞”“不议”,不以知识的时间观去分隔,不以人为的秩序论去规范,这是唐宋以来艺术发展的重要法则。

在唐宋以来的文人艺术看来,四时行焉,百物兴焉,这是自然的节奏,我们将时间知识化、抽象化、目的化,就游离了自然的本旨,也失落了“四时”的真意——失落了“天趣”。时间不是扮演着破坏性角色的对象,而是因为人被表相世界俘获,被知识描述的历史俘获,脱离了“天”的节奏,而跌入“人”——知识分别的时间观念中。人们失落对永恒真义的理解,是由对时间的误解所造成的。

“时间”的概念,是近代从日语中翻译过来的。古代中国人说“时”,说“时节”,虽然有节序,但并不强调其“间”的特征。“无际”的时间观在古代中国很有影响力,从一个侧面反映出中国人以流动、绵延的目光看世界的思维方式。在艺术中,时间不是抽象化的概念,而是体验生命延续性的切入点。

中国艺术所言“天趣”,从另一角度看,其实就是真趣,是本心的发明。超越知识,呈现真实的体验境界,以“天”的方式存在,故而不朽。普林斯顿大学教授牟复礼(Fredrick.W.Mote)说:“中国文明不是将其历史寄托于建筑中……真正的历史……是心灵的历史;其不朽的元素是人类经验的瞬间。只有文艺是永存的人类瞬间唯一真正不朽的体现。”这是中国艺术的独特思想。

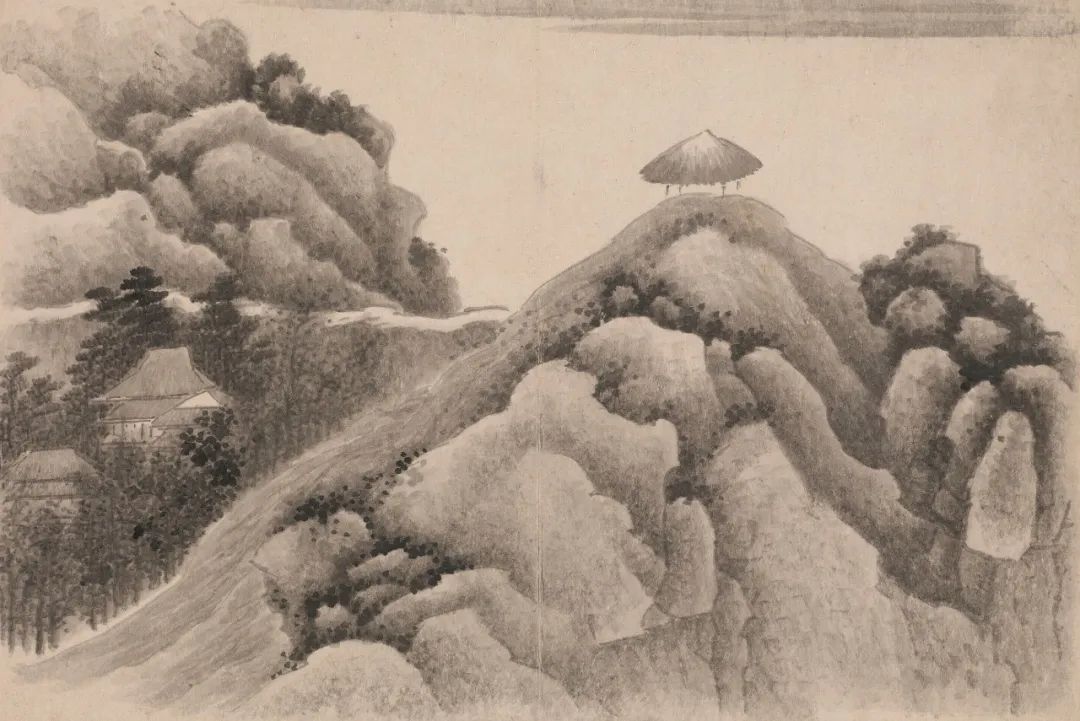

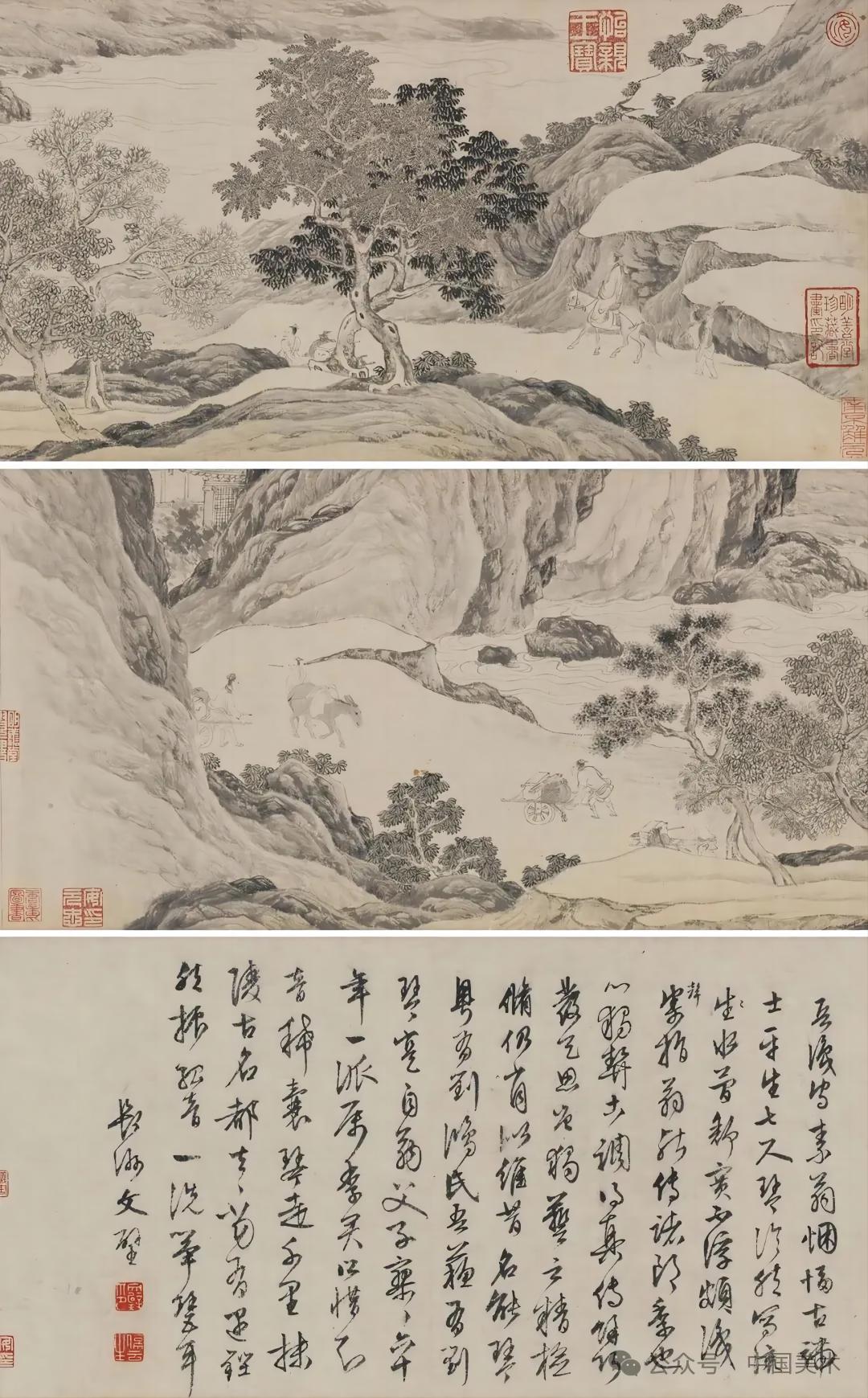

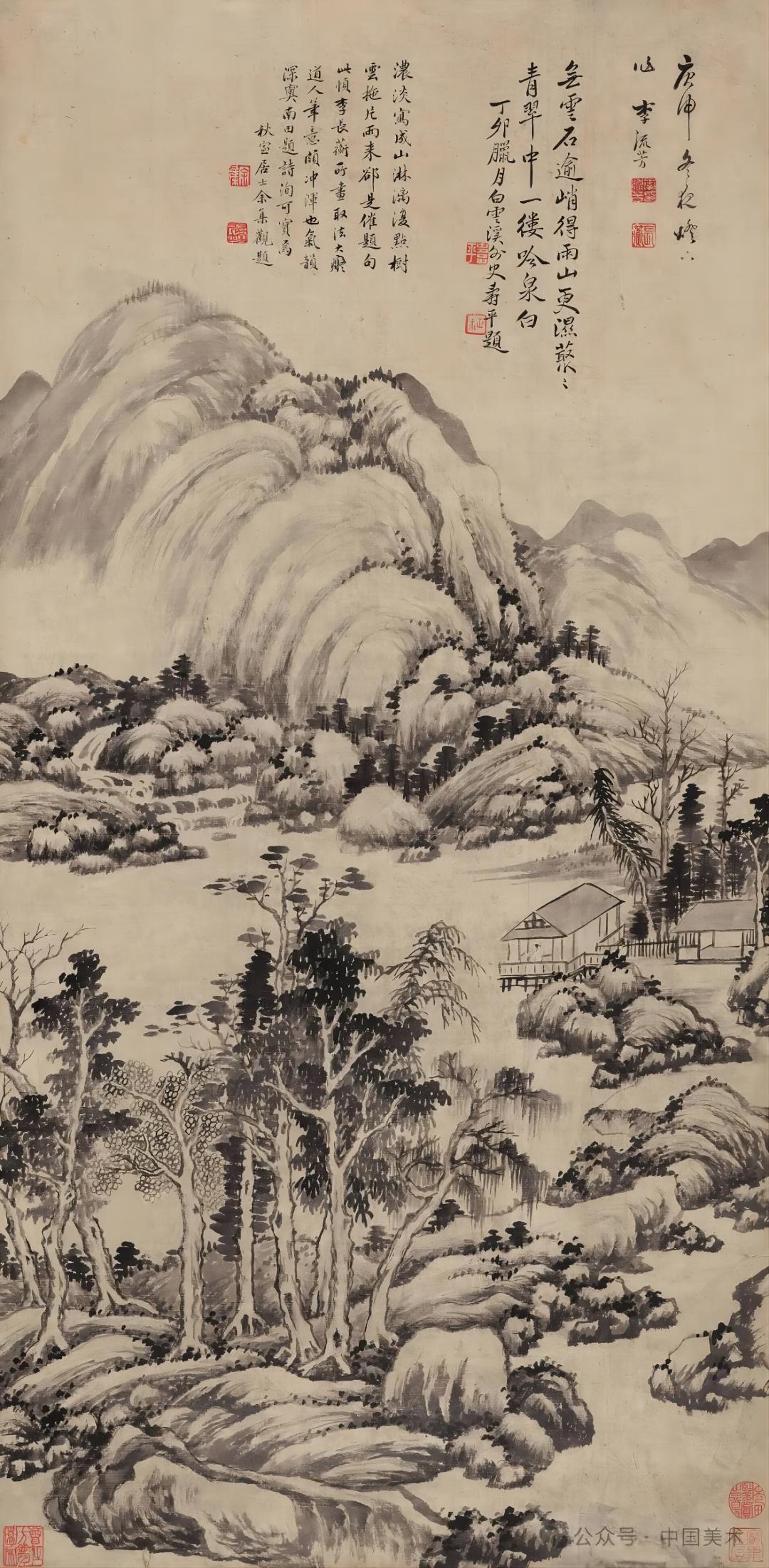

李流芳 仿大痴笔意山水

真实的体验即不朽,是宋元以来文人艺术的基本坚持。李流芳《无隐上人庭中有枯树根缀以杂花草蒙茸可爱因为写生戏题一诗》云:“山中枯树根,偃蹇蚀风雨。久与土气亲,生意于焉聚。随手植花草,蕃息如出土。月下垂朱实,春罗剪红缕。或苔如错绣,或藤如结羽。纷然灿成致,位置疑有谱。吾画能写生,写生不写形。此景良可惜,吾手亦不轻。以画易此景,请言平不平。世人不贵真,贵假贵其名。吾画能不朽,此景有衰荣。莫言常住物,只许供山僧。”

这首诗说“吾画能不朽”的道理,他一生艺术就是为了追求“不朽者”。他谈了两层意思,一是表面衰荣的自然,根源处有一种生生不已的精神,一种不朽的东西。二是说自己的体验是唯一的,此景有衰荣,吾画能不朽,景物在变化中,而我画的是自己真实的生命体验,画的是对生生无尽世界的体验,不随时间变化,所以不朽。

他在《题怪石卷》中也谈到类似的观点:“孟阳(按:指邹之峄)乞余画石,因买英石数十头为余润笔,以余有石癖也。灯下泼墨,题一诗云:‘不费一钱买,割此三十峰。何如海岳叟,袖里出玲珑。’孟阳笑曰:‘以真易假,余真折阅矣。’舍侄缁仲从旁解之曰:‘且未可判价,须俟五百年后人。’知言哉!”

长蘅与孟阳为终身好友,孟阳也是书画高手,二人这则笑谈,其实说的是当下生命体验的永恒特点。五百年后,当下存在早已响沉音绝,然而,看石,石应在;图写这一拳顽石的画可能也在,即使不在也无妨。画摹石成,石因画显,石中画里记载一段曾经的云水故事,一段意度缱绻,就镌刻在无形的历史星空中。外在的物哪里会不朽,人造的艺术品也不会无限存在,唯有天趣在胸,真意盎然,便可和光同尘,可胜金石之固。

李日华 飞泉绝壁

明李日华题画诗云:“水覆茏葱树,云封洒落泉。独来还独往,疑是地行仙。”独与天地精神相往来,虽非神仙,却似神仙,自可千秋不朽。这种不朽观,与那种功利性的立德、立功、立言三不朽说法不同,它强调当下心灵的悦适,天地博大,生命如一粒微尘,如果能心归造化,志在天趋,就有不朽之业。李日华有诗云:“山中无一事,石上坐秋水。水静云影空,我心正如许。”我心荡漾,即有天趣,即是永恒。

陈洪绶《戏示争余书者》诗谈到笔墨生涯不朽的问题,其云:

吾书未必佳,人书未必丑。人以成心观,谓得未曾有。争之如攫金,不得相怨咎。请问命终时,毕竟归谁手?功业圣贤人,亦有时而朽。笔墨之小技,能得几时久?爱欲归空无,岂能长相守!(《陈洪绶集》卷四)

这位命运坎坷的艺术天才认为,古往今来那些带有“爱欲”的不朽之说,都是妄念,人离开世界,如花儿谢落,即使名字、作品、功业还会被人念及,但你已没有感受这种绵延的器官。一切都是“亦有时而朽”,没有恒在。

艺术哪里是追求不朽之地,只是予人颐养情性之所。就像戴熙所说的,“烟江夜月,万顷芦花,领其趣者,唯宾鸿数点而已”,艺术家的心灵,如点破历史星空的缥缈孤鸿影,没有有限与无限、绵长与短暂的计量,只有心灵的优游。

这“天心浩荡”的境界,反映出“天趣”(天之趋势),乃不朽之业也。(未完,见下期)

文章转自《中国美术》。