“奉法”与“秦法”:

《史记》一处校勘的政治文化解读

北京大学中国古代史研究中心长聘副教授陈侃理

摘要:本文尝试通过政治文化变迁,来解释《史记》中的一个校勘学问题。《史记》在叙述萧何的功业时用了“奉法”二字,但后人根据今本《汉书》将之改作“秦法”。这一校改没有版本上的坚实依据,而是出于对汉初政治文化的误解。追溯校改的源头,是由于北宋中后期馆臣重校官刻《汉书》时,受到当时崇尚革新的政治风气影响,轻视“奉法”,不自觉地将之排除在功业之外。

关键词: 《史记》 《汉书》 校勘 政治文化

《史记·萧相国世家》篇末载太史公曰:

萧相国何于秦时为刀笔吏,录录未有奇节。及汉兴,依日月之末光,何谨守管籥,因民之疾,奉法顺流,与之更始。淮阴、黥布等皆以诛灭,而何之勋烂焉。

明末清初著名文人金圣叹评点道,此节欲扬先抑,而“‘谨守管籥’四句,是相国一生真才实学”,又说:“此四句十六字,便是‘录录未有奇节’人也。有奇节人,正不能尔。”称扬萧何谨慎守职,遵奉法度,顺应民心,功勋卓著,人生结局与“有奇节”而被诛死的枭雄韩信、英布等恰好相反。

在金圣叹的阐发中,“奉法”二字对文意相当关键。但就是这“奉法”一词的“奉”,却被另一位著名文人查慎行认定为“俗本”讹字。查慎行说,《汉书·萧何曹参列传》的班固赞语融合了《史记》中萧、曹两《世家》的“太史公曰”,而“奉法”却作“秦法”。在他看来,“因民之疾秦法,顺流与之更始”应是六字为句,“辞义极足”;出现四字为句的错误读法,不过是因为“俗本《史记》‘秦’字讹作‘奉’”罢了。

查慎行的判断,还仅是以《汉书》校正《史记》之文。乾嘉时期专研《史记》的学者梁玉绳则又补充了新的证据。他说,《班马异同》中的《史记》之文也作“秦”,可知“奉”是讹字。这个意见被清末主持刊刻金陵书局本《史记》的张文虎采入校刊札记。日本学者泷川资言作《史记会注考证》亦引此说,并补注云日本有古抄本亦作“秦”;水泽利忠在《史记会注考证校补》中列出了他所见作“秦”字的诸本。王叔岷也认为此处“‘奉’乃‘秦’之误”。梁玉绳的意见还经由张文虎的札记,被中华书局点校本所采纳,而新的《史记》点校修订本更据梁氏之说,将正文改为“秦法”,标点亦以六字为句。如此一来,金圣叹的评点就彻底落了空。

“奉”“秦”二字形近易讹,“奉法”与“秦法”两词却含义迥别。两者究竟孰是孰非?今本《汉书》为何不同于《史记》?梁玉绳以降,学者对《史记》的校读是否可信?这不仅是版本校勘问题,还需要从政治文化的变迁中一窥究竟。

一、《史记》《汉书》文本的版本校勘

相比于金圣叹的评点气味和查慎行的文人武断,梁玉绳以来的校勘显得相当学术化。但在“奉法”与“秦法”之间作取舍,不是单纯技术性的文献校勘,还至少要考虑三个层次的问题:第一,《史记》《汉书》的原文究竟是“奉法”还是“秦法”?第二,“太史公曰”和班固赞语分别指向西汉初年的什么史实,评述是否准确?第三,《史记》《汉书》中的异文是如何产生的,在历史上有过怎样的变化,原因是什么?

版本校勘仅是处理第一个层次问题的手段之一。问题的全部解决,归根结底还取决于如何认识萧何的功业和汉初的政治文化。当然,为了思考后两个层次的问题,必须先厘清第一个层次,还得从版本校勘说起。

梁玉绳论证《史记》作“奉”为讹字,有两个依据,一是《汉书》,二是《班马异同》。后者是南宋倪思所编比较《史记》《汉书》文章的书,以大字录《史记》本文,用小字注明《汉书》的删改增补。其中的《史记》文本有一定参考价值,但处处与《汉书》比勘,难免受其影响,终究不能视同《史记》本书。可以说,梁氏断定“奉”为讹字,并无《史记》的版本依据。

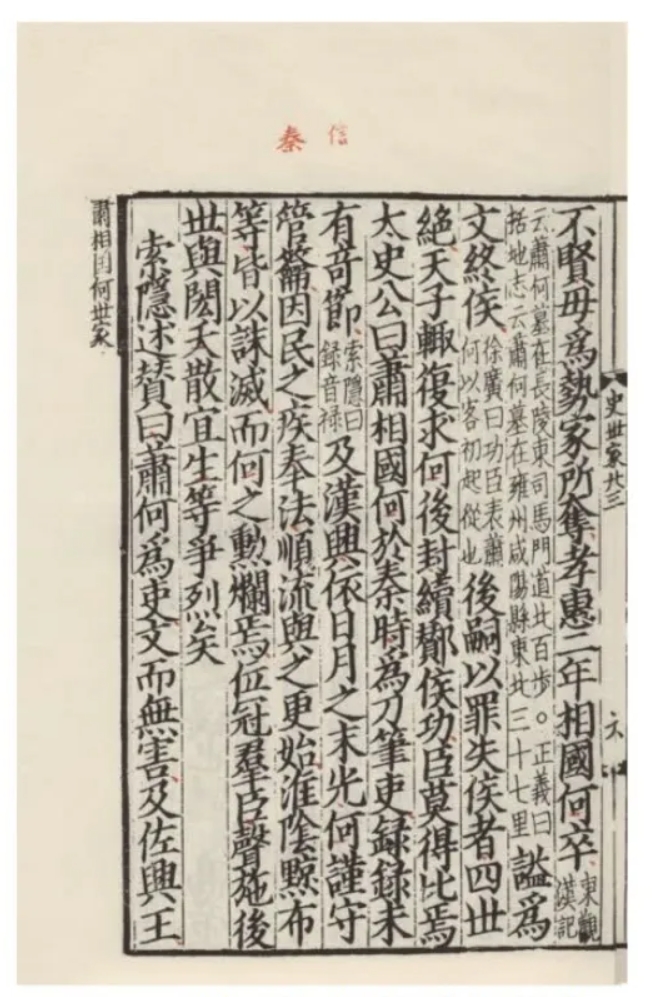

水泽利忠的《史记会注考证校补》提供了不少作“秦法”的校勘资料,有“南化”“枫”“棭”“梅”“绍”“详节”诸本,但作为文献学证据是否可靠,仍需具体分析。其中,“南化”“枫”“棭”“梅”四种都不是实际的版本,而是日本所藏南宋黄善夫、元代彭寅翁刻本上手写的标注,反映了日本室町至江户时代(约当明清)学者校读《史记》的成果。这些标注取材范围颇广,并不限于《史记》本书各卷和各个版本,而往往以他书参校。不少异文或来历不明,或可以确知不是出自《史记》。比如“南化”即“南化本”,指现藏日本国立历史民俗博物馆的南宋中期建安黄善夫刻三家注本《史记》,因曾归僧人南化玄兴而得名。此本现有日本汲古书院影印本和中国国家图书馆出版社的翻印本,正文原字仍作“奉”,而在板框下方栏外,标注“奉乍(作)秦”(见图1)。这未必来自《史记》的某个版本,而前后还有几个校字注记,如“谨乍(作)慎”“以乍(作)已”“羣乍(作)功”,都未见版本依据,需要慎重对待。另一套黄善夫刻本,为日本狩谷棭斋求古楼旧藏,现藏中国国家图书馆。此页与“南化本”显系同版,而在“奉”字上加朱点,书眉对应处标注“秦”字(见图2)。 同页还在“何谨守管籥”上标注了“信”字,显系据《汉书》“何以信谨守管籥”而校改。这个迹象提示,校“奉”为“秦”应该也是对勘《汉书》的结果。水泽利忠接下来提到的“详节”,指南宋吕祖谦所编《史记详节》;而“绍”则指南宋绍兴十年(1140)邵武朱中奉刊本《史记》。朱中奉本现仅存一部,藏日本武田科学振兴财团杏雨书屋,但一度在南宋颇有影响。水泽利忠说,此本独异的文字与《史记详节》的一致之处非常之多。我推测很可能这就是《史记详节》“奉”作“秦”的来源。如学者所说,朱中奉本校刻质量不高,错讹甚多。此本作“秦法”,或是无心之失,或是受《汉书》影响而改,是不足据以认定《史记》原文的。

图1 《史记》“南化本”校记标注

图2 《史记》“国图本”校改

目前所见的《史记》各宋本,除朱中奉本独异,都作“奉法”。这些版本的共同源头是北宋前期的官刻本。北宋官刻本《史记》现已不存,但宋真宗景德年间编修的《册府元龟》引“太史公曰”之文,正作“奉法”,可以旁证北宋前期《史记》官本此处也应是“奉法”。

以上已经说明《史记》原文作“奉”,校改作“秦”在版本上没有坚实的依据,主要还是根据了《汉书》中的班固赞语。但班固赞语既是改编自“太史公曰”,为何要在此立异呢?是班固对萧何功业的看法不同于太史公,还是所见本《史记》文字异于今本,抑或是今本《汉书》文字错讹,已失原貌?

带着这些疑问反观《汉书》,可以发现,作“秦”字并非确凿无疑。《汉书》的早期引文中有作“奉”的例子。北宋孙逢吉《职官分纪》卷三“相国”条云萧何“起刀笔吏”,自注云:

班固曰:“萧何、曹参皆起秦刀笔吏,当时录录,未有奇节。汉兴,依日月之末光,何以信谨守管籥,参与韩信具征伐。天下既定,因民之疾,奉法顺流,与之更始,二人同心,遂安海内。”

其中引述的“班固曰”无疑取自《汉书·萧何曹参列传》末尾的班固赞语,与通行本文字略同,唯“秦法”二字引作“奉法”,反而同于《史记》。

《职官分纪》此条异文有很高的校勘价值。其书虽成于北宋后期,但述宋以前事则是承袭北宋前期杨侃所著的《职林》,上引班固语亦在其列。杨侃还著有《两汉博闻》十二卷,很熟悉《汉书》和汉史,而他所见《汉书》应与今本多有不同。据《东都事略》记载,杨侃举进士后“直集贤院者二十七年不迁”,任职至仁宗天圣四年(1026)。由是可知,他初直集贤院当在咸平三年(1000)前后,而编撰《职林》大约也始于此。咸平中,太宗淳化五年(994)启动的《史记》《汉书》《后汉书》“三史”校刊工程刚刚完成。这是“三史”第一次版刻,成为此后官刻“三史”的基础,也为杨侃提供了便于利用的资料。但这个“淳化本”因“当时校勘官未能精详,尚有谬误”,随即被真宗要求进行校正修订。其中,《汉书》在景德二年(1005)校订完毕,总共订正了三千多字。三十年后,仁宗景祐元年(1034)至二年,馆阁又重加校勘,奏上《汉书刊误》三十卷,并“改旧摹版,以从新校”,在此前“淳化—景德本”的原版片上剜改。现存最早的《汉书》版本——北宋末南宋初刻本的书末题记称“凡增七百四十一字,损二百一十二字,改正一千三百三字”,而书叶中有不少文字较疏或挤刻的地方,显示出剜改的痕迹。此后,神宗熙宁二年(1069)又曾印行过一部重校后的《汉书》,[25]但详情不得而知。上述北宋末南宋初刻本由于有景祐校刊的题记,过去被称为“景祐本”,现在学界公认是北宋末南宋初刻本,所覆底本不会早于真正的景祐刊本,相比咸平中所能见到的官刻本,差异至少已达数千字。这数千字在整部《汉书》中占比不大,但仅就容易讹误的地方而言,修订的比例已经相当高了。存世《汉书》刻本皆源于较晚的校印本,《职官分纪》所保留的“奉法”二字,却很可能通过继承杨侃《职林》的原文,保存了北宋“淳化本”甚至更早抄本的面貌。

也许有人要问:杨侃、孙逢吉会不会根据《史记》,将所见本《汉书》的原文“秦法”改成了“奉法”呢?可能性很小。因为,编辑《职林》《职官分纪》这样的类书,功夫重在抄撮而非校勘,不太会主动校订文字,更不可能依据他书校改所引书。考虑到梁玉绳以降的学者纷纷将“奉法”改为“秦法”,如果要“反其道而行之”,改“秦法”为“奉法”,更需经过特别的思考,不像是类书作者会有的作为。

综上所述,《汉书》的原文应该与《史记》相同,也作“奉法”。那么,为何古今众多校勘者会倾向于将《史记》《汉书》中的“奉法”改为“秦法”?我想,在这样缺乏版本依据又大幅变更文义的校改中,他书异文、判定形讹都不过是表面的理由,真正起决定作用的,还是校读者的历史认识。

二、关于萧何与秦法的历史认识

今本《汉书》中,班固所谓“因民之疾秦法,顺流与之更始”,意思可以理解为顺应百姓痛恨秦法的心理,将之废除,而更新统治。稍知汉史的读者很容易联想到汉高祖的“约法三章”。刘邦入关之初,宣称“父老苦秦苛法久矣”,因此“与父老约,法三章耳”,“余悉除去秦法”。这似乎构成了上面两句话的本事,让人下意识地以为“疾秦法”文意通顺,作“奉法”则与史实相矛盾。

但揆诸史实,尽废秦法是临时之举。韩国磐指出,三章之法“只是一时的策略”,张建国则推断三章之法的有效期只有两个月或最多两年。陈苏镇进一步认为,三章之法的施行时间可能只有三到五个月;等到汉元年年末或次年年初,萧何负责处理关中事务时,就开始“为法令约束”,突破三章之法,而具体办法“很可能是重申曾被刘邦废除、后被三秦王恢复的‘秦法’”。汉初政权既然“据秦之地”“用秦之人”,那么“入乡随俗”,继承包括法律在内的一系列秦制,就成为统治关中、进取天下的关键一步。

对此,史有明文。《汉书·刑法志》说:“三章之法不足以御奸,于是相国萧何攈摭秦法,取其宜于时者,作律九章。”这已明确指出,三章之法不能持久,萧何很快就制定了汉律。所谓汉律,正是删选、修订“秦法”作成的。班固既然已经认识到萧何“攈摭秦法”,就不大可能再说他“因民之疾秦法,顺流与之更始”了。

揆诸史实和作者的历史认识,“疾秦法”说不通,那么作“奉法”又当如何理解呢?在汉初人看来,“秦法”不必尽废,而“奉法”更是官吏善治的良好表现。张家山汉简《奏谳书》“淮阳守行县掾新郪狱”章中,汉初的治狱者问责原新郪县令信,称他“不谨奉法以治”。可见,“奉法”是官吏的职责,但并非人人都能做到。汉宣帝时,吏治号称良善,但也曾下诏书说“今吏修身奉法,未有能称朕意”,指出许多官吏在约束自身行为和奉行法律方面还不达标。除了指奉行法律之外,“奉法”还往往与“守职”“遵职”连言,含有不越职分的意味。《史记》记载苏建劝谏卫青举贤纳士,卫青坚拒,说:“人臣奉法遵职而已,何与招士!”这样谦退、保守的“奉法”,正符合“汉承秦制”“萧规曹随”“清静无为”的统治风格。

统治风格的变化,是汉初用秦法而不重蹈亡秦覆辙的原因之一。汉初统治与秦的根本差别,不在所用的法律条文本身,而在如何看待法律、执行法律。大体来说,萧何、曹参为相时期,朝廷对法律较少更动、增益,主政大臣缩减自上而下的主动施为,而让属下的事务官吏严守既定的法规章程,给予人们明确、稳定的行为预期。汉初所用仍是秦法,但为政风格却从秦的崇尚细密、高效、多事,一变而为崇尚“无为”、任用“长者”,“举事无所变更”。其效果正如司马迁所说:“守闾阎者食粱肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。故人人自爱而重犯法,先行义而后绌耻辱焉。”阎步克指出,汉初在继承秦制基础上调整政策,将官僚机器的转速降到最低,减少其承担与发动的事务,从而缓和对社会的压力。这种作风顺应了大乱之后民心思定的时代潮流,逐渐化育出一种高稳定、低竞耗的政治生态,也促成了社会的休息和再生。当时民歌唱道:“萧何为法,顜若画一。曹参代之,守而勿失。载以清净,民以宁一。”这正好可以用作“奉法顺流”的注脚。如此看来,用“奉法顺流”来形容萧何、曹参为相的特色,是恰当的。

要说明的是,汉人对“奉法”的态度不尽相同,并且会随时风而改变。这在《史记》一书之内就有踪迹可寻。

《太史公自序》云:“奉法循理之吏,不伐功矜能,百姓无称,亦无过行,作《循吏列传》第五十九。”据此可知,司马迁对奉法之循吏的评价不高,只说无功无过。然而,《循吏列传》的传主都是先秦人物,如郑子产等,所获评价甚高,绝非无功无过之辈,如云:“公仪休者……奉法循理,无所变更,百官自正。”朱东润甚至据此认为《循吏列传》是伪窜之作。不过,公认的《史记》亡佚篇目并无《循吏列传》,说今本伪窜,失之武断。更有可能的是,《太史公自序》中的《循吏列传》小序是司马迁所作,而《循吏列传》本身则保存了司马谈的旧文。《萧相国世家》的“太史公曰”,很可能也出自崇尚黄老道家的司马谈之手。《太史公自序》述《萧相国世家》之宗旨云:“楚人围我荥阳,相守三年。萧何填抚山西,推计踵兵,给粮食不绝,使百姓爱汉,不乐为楚。”重在表彰萧何在楚汉之争中的事功,与《世家》本篇末尾的“太史公曰”大异其趣。这也是父子之间思想旨趣不同所致。

无论如何,将《史记》《汉书》对萧何功绩的评价,解读为“人民痛恨秦法,而他顺应民情,推翻秦法,重新开始”,既不符合史实,也不符合《史记》《汉书》作者对汉初历史的认识。后人根据所见本《汉书》,改《史记》之“奉法”为“秦法”,是由于他们对秦汉之间政治上的断裂印象深刻,忽视了法律的连续性,也没有理解汉人对“奉法”的推崇。这样的倾向,同样可能存在于《汉书》的早期传抄者中。他们中有人将“奉法”改作“秦法”,而北宋官方的校刻者也据此误以“奉”字为形讹,作“秦”是正字了。由于北宋时期《汉书》和《史记》的历次校刻、刊正一般都由不同的人分工负责,《汉书》的误改没有影响到官刻《史记》。如今,自然也不应该依据《汉书》的误字校改《史记》原文。至于今本《汉书》中的“秦法”,自北宋刻本以来业已形成传统,倒不妨保留下来,供读者思考致误之由吧!

三、宋刻本致误之由蠡测

北宋官刻正史,校勘者皆一时名家,以精审著称。《汉书》的校勘者为何会误改“奉法”为“秦法”?要找到致误之由加以证实,谈何容易!行文至此,本可结束。不过,清代文献学家顾广圻自取室名“思适斋”,以此主张通过思考致误之由来增进读书的乐趣。斋号典出北齐文士邢邵“日思误书,更是一适”之语,而邢邵还说:“若思不能得,便不劳读书。”这就不免让人想要寻根究底起来。

“奉法”二字,《史记》各本不误,关键的变化应归结于《汉书》的北宋官刻本将杨侃所见本中的“奉法”改成“秦法”。考察《汉书》校刻的过程,宋太宗淳化五年奉诏校刻的负责人有陈充、阮思道、尹少连、赵况、赵安仁、孙何,真宗咸平至景德年间覆校“淳化版”的责任人有刁衎、晁迥、丁逊,仁宗景祐元年至二年再校修版的负责人有余靖、王洙、张观、李淑、宋郊,嘉祐六年(1061)又命秘书丞陈绎重校,并诏参政欧阳修看详,至熙宁二年印行新校本。以上诸人,都有可能对今本《汉书》文本施加了影响。下面从存世的宋祁校语寻绎线索,结合校刊时的政治风气、参与者的思想观念,试作推测。

南宋庆元刘之问刊本、嘉定蔡琪刊本收录了宋祁等人的校语,中国国家图书馆藏北宋末南宋初刻本《汉书》上亦有过录。后者卷八一《匡张孔马传》之末录有宋祁校后记,云“景祐四年三月廿三夜校毕”,又云“康定二年(1041)用浙本再校”,时间在“景祐本”刊定之后。宋祁的参校本中包括多种早期写本以及官刻“淳化本”“景德本”,也包括经过余靖刊误的“景祐本”。值得注意的是,在《萧何曹参列传》的“秦法”处,并无宋祁校语;若非遗漏,则可说明此处在景祐至康定年间宋祁校勘时尚无异文。杨侃在咸平中所见之本既作“奉法”,宋祁所见各本也应该是作“奉法”,故不必出校。因此,《汉书》的“奉法”很可能是到了“景祐本”以后才被改作“秦法”的。这就不能不让人将目光集中到始于仁宗嘉祐六年,由陈绎和欧阳修负责的重校了。

仁宗朝是宋代士大夫政治发展的关键时期。邓小南指出,这一时期士大夫对自身的定位变得比以前积极,不再满足于“奉行圣旨”、因循成法,而是更主动地承担道义责任,力求推行先王之法、三代之制,以此与君主“共治天下”。在这样的政治意识下,宋代原有的行政风格、人事选任就显得保守僵化,而“奉法”一词的正面意义大为削弱。

根据李更的研究,馆阁校勘的分工也在仁宗朝发生变化,从全由馆职完成,改为由馆职或准馆职及国子监官员承担具体校勘,翰林学士、知制诰等“文学侍从之臣”负责审校。在嘉祐六年的《汉书》重校中,承担具体校勘的是秘书丞陈绎,身为宰执的欧阳修负责最终定稿。次年,欧阳修又以参知政事“提举三馆、秘阁写校书籍”,成为馆阁校勘工作的总负责人。

在欧阳修文集中检索“奉法”一词,可以发现,其感情色彩大体属于中性或略带贬义。庆历二年(1042),欧阳修为集贤校理,作《武成王庙问进士策》,其第二问曰:

礼乐,治民之具也。……大宋之兴八十余岁,明天子仁圣,思致民于太平久矣。而天下之广,元元之众,州县之吏奉法守职,不暇其他,使愚民目不识俎豆,耳不闻弦匏,民俗顽鄙,刑狱不衰,而吏无任责。

这是责备地方官不兴礼乐教化,而“奉法守职,不暇其他”正是不负责任的表现。欧阳修知制诰时,撰写有不少任命官吏的制敕,其中对占绝大多数的治绩平平而循资升迁者,往往用“奉法”来形容,语气稍显贬抑。比如,庆历四年拟制敕曰:

唯奉法守职而免于有过者,考其积日,皆得叙迁。苟有能称,岂无懋赏?尔等寄于民政,咸上岁成,俾登于朝,盖用常典。若夫异绩,在尔勉焉。

大意是“奉法守职”仅是无功无过,算不上有“能称”“异绩”;尔等积累资历而得升迁,不过是因循常例,还应更加努力才是。类似的制敕文颇多,不烦赘举。

欧阳修能够如此代拟“王言”,说明对“奉法”的这种看法应当已经不专属于他个人,而可以反映朝中比较普遍的观念。比欧阳修更加年轻的一辈士大夫,对于“奉法”似乎更加轻蔑乃至担忧。苏轼在嘉祐六年的应制文中写道:“天下务为奉法循令,要以如式而止,臣不知其缓急将谁为之倡哉?”这样不推崇“奉法”而倾向于革新进取的风气,不久之前已经促成了“庆历新政”,下一步即将孕育出“熙宁变法”。沐浴在如此时风中的人们,读到《汉书》中大力称扬萧何,将“奉法”当作功业的字句,自会感到意有未安吧?

在仁宗朝后期,欧阳修作为重校《汉书》的看详官,有权决定最终的文本。我们无法断言他是否校改了“奉法”二字,但至少可以说,欧阳修和他的同僚有这样的时机,也有这样的动机。很可能在此之前,已有某个史失其名的校读者提出了这个意见,最终被官刻本所采纳。直接的采纳者,可能是欧阳修,可能是陈绎,也可能是我们所不知道的哪位馆臣。何人何日,难言必是,而此时此书,宜有斯事。确定校改者的名字,或许并不那么重要。

嘉祐六年开始的重校《汉书》工作,直到熙宁二年才告成功。这一年,欧阳修63岁,身在青州外任之上,年事已高,老眼昏花;而49岁的王安石刚刚出任参知政事,即将展开变法。书成之后,欧阳修因“尝预刊定”,获赐一部。为此,他写了一道谢表奏上。其文曰:

惟汉室上继三代之统,而班史自成一家之书。文或舛讹,盖共传之已久;诏加刊定,俾后学之无疑。一新方册之文,增焕秘书之府。……然臣两目昏眊,虽嗟执卷之已艰;十袭珍藏,但誓传家而永宝。

宋朝君臣重视《汉书》,反复校刊,无疑抱有取鉴盛汉、追法三代的宏愿。而馆职不仅是为图书的编辑出版,更是为未来的侍从、宰执之臣储备人才。他们的校勘不仅反映学识,也间或透露出对历史、人生和政治的体察和主张。今本《史记》《汉书》,都曾经宋人校刊,也经过历代读书人的研讨。读者考校一字之是非,所思所虑,或亦有不能止乎一字之是非者也。