“元朝的统治”系列内容包括:①治国方针的转折;②经济与社会的变化;③征服与和平——元代的对外关系;④民族矛盾与阶级矛盾;⑤汉化迟滞问题。本讲为“征服与和平——元代的对外关系”。本文按照时间顺序梳理了元朝的对外扩张与交流,指出了对外关系中征服与和平这两个面向。

元朝的统治 III :

征服与和平——元代的对外关系

北京大学历史学系 张帆

元朝的对外关系可以分成两个阶段。第一阶段是元世祖忽必烈时期,对外用兵,打了不少仗。第二阶段是忽必烈以后,对外战争结束,主要就是和平往来。当然,第一阶段也有和平往来,可以说和平往来是主流。和平往来当中,与欧洲的人员往来最值得注意,这是以前基本上没有的。与附近地区的往来,就算不上元朝的特点了。

一、忽必烈时代:失败的对外扩张

先讲忽必烈时代的对外用兵。忽必烈为什么要长期对外用兵呢?之前讲过,在蒙古帝国时期,蒙古统治者形成了这样的心态:自己好像受到上天的使命或者启示,要去征服全世界,见谁打谁。蒙古人在第一次西征之前并不如此,之后才逐渐膨胀起来。这样的心态,一直保持到忽必烈时代。

忽必烈灭南宋,从中国角度来看已经完成了统一。但对他来说,这只是征服世界梦想中的一个环节,而并非终点。实际上在进攻南宋之前,元朝就开始同时经略日本。忽必烈当时给日本发去一份诏书,要求他们来朝贡,日本不予理睬。于是不久元朝就进攻日本,这还是在灭南宋之前,主要是试探性作战,也没有成功。等到灭南宋以后,忽必烈又发动第二次对日本的征伐,规模就比较大了,日本史称为弘安之役(弘安是日本的年号)。兵分两路,一路从朝鲜半岛出发,一路从浙江沿海出发,加起来号称十几万部队。但是舰队在日本沿海遇到台风,几乎全军覆没,败得十分惨烈。

弘安之役

弘安之役

除了日本,忽必烈也打过东南亚的很多地方,包括缅甸、安南(越南北部)、占城(越南南部),最远打到爪哇,就是印度尼西亚的爪哇岛。灭南宋以后,几乎不停歇地对外用兵,作战非常频繁。

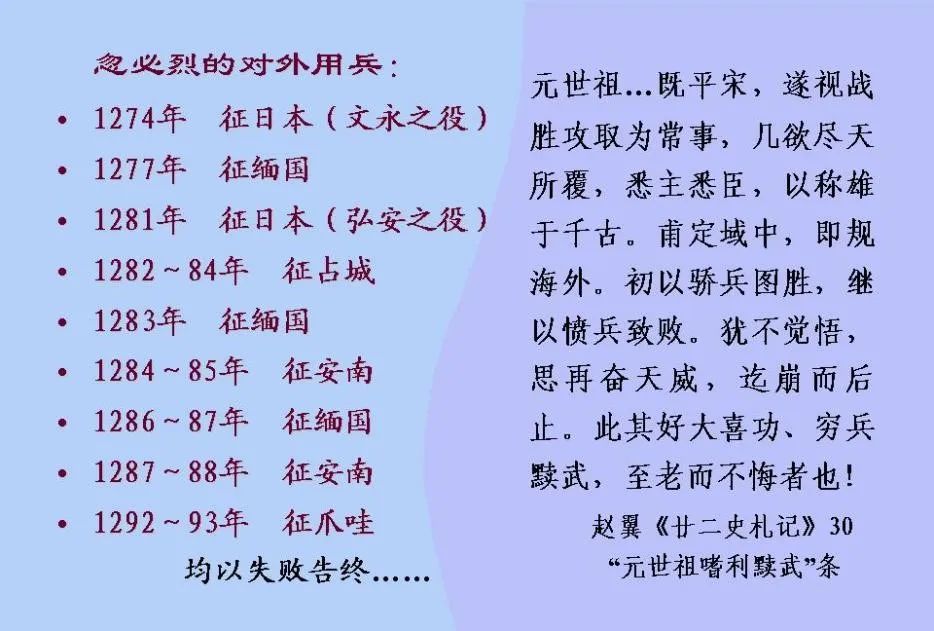

忽必烈的对外用兵

忽必烈的对外用兵

实际上,这些作战没有什么收获,最多只能短期占领。往往一开始优势明显,时间长了还是站不住脚。因为东南亚这些国家都是热带亚热带气候,丛林密布,元朝军队很不适应,优势无法发挥,这和当年蒙古军西征的情况完全不一样。所以,最后只能撤军,白白折腾一番。这是忽必烈时代的一大问题,本来元朝应该在灭南宋以后休养生息一下,结果仍然不停地打仗,耗损民力。元朝的短命而亡,与此很有关系。总算到忽必烈死后,他的接班人终止了海外战争,这是个重要的转变。蒙古统治者在心理上已经长时期习惯于世界征服者思维,只是由于后期连吃败仗,才被迫转变思维。

二、蒙古四大汗国

接下来说说蒙古四大汗国:钦察汗国(金帐汗国)、察合台汗国、窝阔台汗国、伊利汗国。元朝和这四个汗国的关系,统治者原本是一家人,其实不属于“对外关系”性质。只不过四大汗国的地盘大部分在今天中国疆域以外,为方便起见在这里一起提及。

四大汗国里面,两个离元朝比较近,两个比较远。两个近的窝阔台、察合台汗国和元朝关系不太好。他们是窝阔台、察合台的后代,在历史上和忽必烈的父亲拖雷就不是一派的,有历史恩怨。窝阔台后代的汗位被拖雷后代夺走了,察合台的后代又支持窝阔台的后代。所以,这两个汗国和元朝断断续续打过30多年的仗,不过到元朝中期就不再打了。不久,察合台汗国吞并了窝阔台汗国。

远一点的两个汗国:占领今天俄罗斯中西部地区的钦察汗国,还有以今天伊朗为中心的伊利汗国,它们和元朝关系比较好。《中国史纲要》上说:“元朝与伊利汗国之间从未发生过战争。”事实上也不可能发生战争,因为双方不挨着,想打也打不着。而且,伊利汗国的建立者是忽必烈的同母弟,关系的确很好。

除窝阔台汗国外,其他三个汗国存在时间都比较长。到了以后,那些汗国的蒙古人就慢慢地融汇在当地居民之中。到元朝灭亡,内地的很多蒙古人退回了草原,但四大汗国的蒙古人再也回不来了。

蒙古四大汗国

三、马可波罗来华

元朝与欧洲之间出现了直接人员往来,最有名的当然是马可波罗了。

马可波罗是在忽必烈时期来到中国的。他有几方面的重要特点:第一,当时其他一些从欧洲来中国的人,只是短期访问、短期旅行,马可波罗却在中国居留十七年,时间相当长。第二,其他欧洲人来中国,有的走陆路,有的走海路,基本上是从哪条路来,就从哪条路返回。马可波罗却是从陆路来,从海路返回,这比较少见。第三,其他来访的欧洲人,有些没有留下访问报告,有些虽然留下访问报告但比较简明。马可波罗回欧洲后,在他口述旅行见闻基础上写成的《马可波罗行纪》,却是一部篇幅较大、内容丰富的书,史料价值大大超过当时其他同类著作。

但是马可波罗的书也有些问题,以至于有人怀疑这本书的真实性。有的认为马可波罗这个人根本不存在,《行纪》是好事之徒虚构的。有的认为马可波罗可能存在,但是这个人并没来过中国,最多到过伊朗,在伊朗大概听到别人聊天,掌握了一些信息,又看了一些旅游手册,回到欧洲就去骗别人,说我去过中国。不过,史学界大多数人还是相信《马可波罗行纪》的真实性,认为马可波罗来过中国。关于那个时代欧洲人来华,的确有假书存在,一看就没有元朝的味道,《马可波罗行纪》不是这样。

不过,这本书之所以被怀疑,是因为它自身确实也有问题。马可波罗喜欢吹牛,经常胡吹自己在中国地位高,受重视。但是我们到中文史料里面去找,根本找不着这个人,这就让人产生怀疑。大概马可波罗回到欧洲以后,讲述自己的经历难免添油加醋,说了一些虚构的东西。比如他自称参加过襄阳战役,现在一般都不相信。而且时间久远,很多事情他也记不准确了,有时叙述颠三倒四。

另外,马可波罗虽然在中国呆了十七年,但他的社交圈子比较小。他似乎一直没有熟练掌握汉语,基本是跟一些蒙古人、色目人混在一起,蒙古语应该比较熟练,波斯语也懂,但是和汉族社会的接触相对有限。所以,书里记载汉族社会的很多东西不太精确,而且有遗漏。有人质疑,马可波罗书里没有写长城,长城这么重要,不应该不提。其实在那个时代长城并不重要,早就残破了,元朝也没有修缮过,马可波罗没写是可以理解的。还有质疑马可波罗为什么没写茶叶?这是因为那个年代蒙古人还不怎么喝茶。所以说,这本书的确存在问题,但是我们也能把这些问题大概解释清楚。

前辈学者曾从《永乐大典》里找到马可波罗的一点线索,能和《行纪》的叙述对上。这里说的“对上”不是指时代背景、大事儿能对上,能对上的是小细节,应该对于证明《行纪》真实性较有说服力。具体就是《永乐大典》收录的一篇元代公文摘要:

(至元二十七年八月)十七日,尚书阿难答、都事别不花等奏:“平章沙不丁上言,今年三月奉旨,遣兀鲁歹、阿必失呵、火者取道马八儿,往阿鲁浑大王位下。同行百六十人内,九十人已支分例,余七十人闻是诸王所赠遗及买得者,乞不给分例口粮。”奉旨:“勿与之!”

相关内容是,在至元二十七年八月,大臣向元世祖汇报说,今年我们要派一些人“取道马八儿,往阿鲁浑大王位下”,由兀鲁歹等三人带队。马八儿在印度东南部,阿鲁浑大王是当时伊利汗国的汗。根据《行纪》所述,马可波罗就是跟着这个团队到达伊朗,然后才回到欧洲的。《行纪》里提到的时间、路线,和《永乐大典》这条材料相符,特别是三个带队首领的名字,也都对得上。尽管《永乐大典》材料没有直接点到马可波罗其人,但前面这些细节的吻合已经比较说明问题了,有助于证明《马可波罗行纪》的真实性。

四、基督教与中欧人员往来

除了马可波罗来华以外,元朝与欧洲的交往还有不少事情,但这些事远远没有马可波罗事迹那么有名。教材《中国史纲要》上是这样说的:

在元朝统治时期,中国是当时世界上最强大最富庶的国家,它的声誉远及于欧、亚、非三洲。西方各国的使节、商人、旅行家、传教士来中国的络绎于途。元世祖时,威尼斯人马可波罗曾经遍游中国各大城市,并且在元朝做官。在他所留下的游记中,对元朝的幅员广阔和工商业的繁盛作了生动、具体的描绘,激起西欧人对中国文明的向往。由于中外交通的频繁,中国人发明的罗盘、火药、印刷术经阿拉伯传入西欧,阿拉伯人的天文学、医学、算学知识也陆续传来中国。也里可温教(基督教的一支)开始在中国内地传布,伊斯兰教的信徒和清真寺院更加增多了。当时还有不少中国人到达中亚、西亚和南洋等地,中国所造的巨大海舶已闻名于世。

——《中国史纲要(修订本)》第449页

这是从总体上做的概括。在此着重讲讲中欧人员往来的问题,这些往来主要是围绕基督教传播展开的。

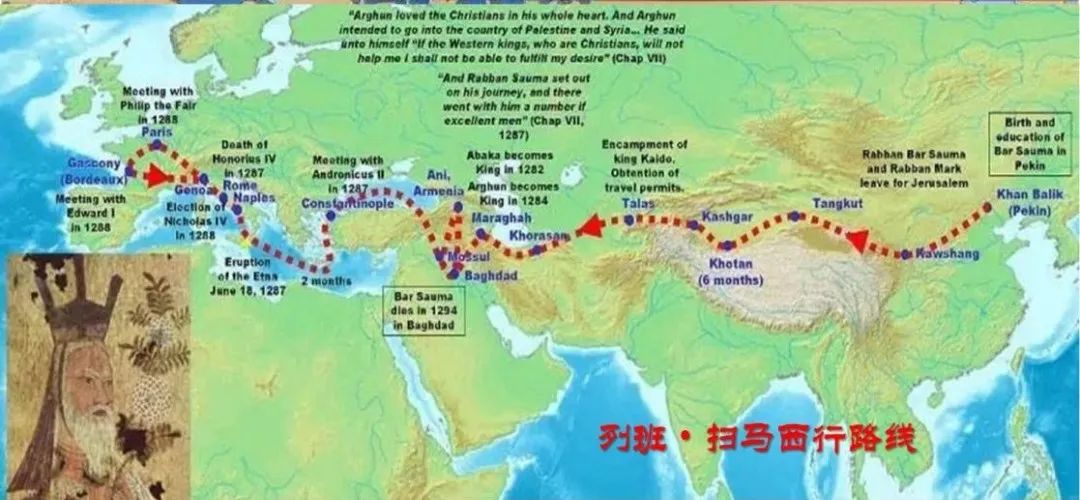

大约和马可波罗同时期,有一位元朝景教徒,叫列班·扫马(Rabban Sauma),访问了欧洲。景教是基督教在东方的分支。“列班”是叙利亚语教师的意思,本人名字是“扫马”,这表明他大概是(或后来成为)景教的牧师。扫马并非汉人,是畏兀儿人,放在今天就算是维吾尔族。但他又不住在新疆,而是住在元大都。元朝的畏兀儿部族还不信仰伊斯兰教,扫马信仰的就是景教。

因为信仰景教,所以扫马要去耶路撒冷朝圣。他是和一个同伴去的,那个同伴后来在当地被选为教长。1287年,扫马受教长委派去欧洲访问,会见了法国、英国国王,还觐见了教皇。后来,扫马回到中东,死在巴格达。他应该是第一个有名字记载到过欧洲的中国人。以前有没有中国人到过欧洲呢?不排除有,但是没有留下明确记载。不过,有关扫马的记载仅见于西文,当时的汉文史料里没有看到他。

列班·扫马西行路线

列班·扫马西行路线

扫马访问欧洲后,教皇觉得有必要派人到东方传教。因为,景教在教廷看来并不是正宗的基督教。于是教皇委派了一个叫做孟特·戈维诺的教士到中国传教。1294年,孟特·戈维诺来到大都,后被教廷任命为大都大主教。他在大都兴建教堂二所,收养幼童150人,施洗约6000人,约1328年去世。他的助手还曾在泉州设立分教区。孟特·戈维诺去世后,中国的教徒希望罗马教廷再派遣一个新的主教。他们组了一个十六人的团去请愿,1338年抵达欧洲见到教皇,元朝皇帝元顺帝还替他们写了信。教皇答应派遣新主教,但没有马上派出,因为需要一些程序。先派一位叫马黎诺里的使节偕中国使团回访,还带给元顺帝一匹骏马,元朝史料记为“拂郎国贡异马”。这件事在元朝产生轰动,有人写诗,有人画画。不过,新主教最终未能到达,原因不明。

无论景教还是罗马天主教,在元朝都有一定范围的传播。不过,发展的教徒主要是色目人,景教信徒里也有一些蒙古人,但汉人大概非常少。也就是说,作为外来宗教,基督教和当时广大的汉族社会还没有产生太多联系,可以说在中国还没有真正扎根。正因如此,元朝汉文史料对上述交往情况几乎没有记载,记载稍多的就是送马这件事,还被当成了外国进贡。